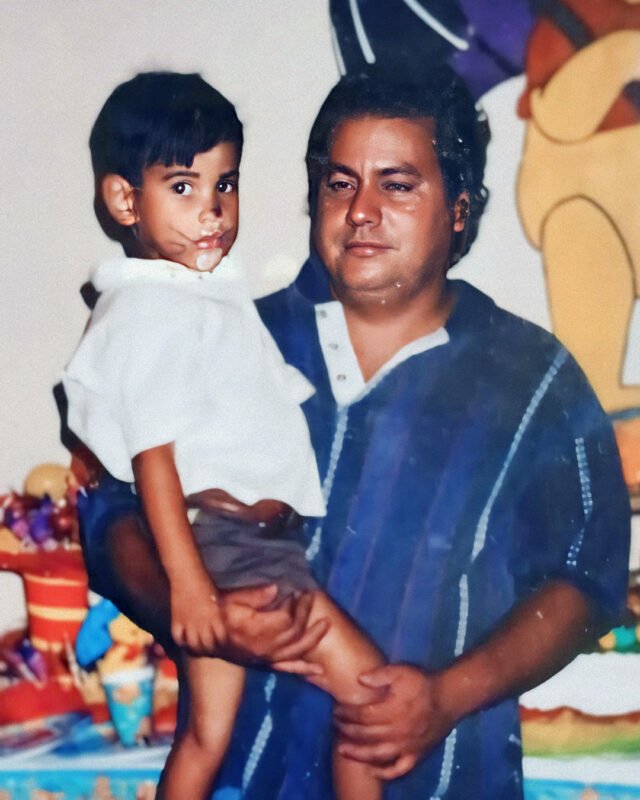

Para honrar el diálogo que nunca tuvimos

Un papá enfermo, amargado por las limitaciones que sus dolencias le imponen. Un hijo que añora su soledad perdida y que trata de tener una identidad propia. El recuerdo de una relación de desencuentros y reencuentros es el hilo conductor de esta historia.

Un papá enfermo, amargado por las limitaciones que sus dolencias le imponen. Un hijo que añora su soledad perdida y que trata de tener una identidad propia. El recuerdo de una relación de desencuentros y reencuentros es el hilo conductor de esta historia.

FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR

FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR

Nunca fuimos buenos para comunicarnos. Nuestra relación siempre fue más bien distante, intermitente, podría decir que tensa. Pero ahora que ha pasado un año —y siento que hay días que comienzan a diluirse en mi memoria—, quiero fijar tu recuerdo y por eso hago el intento de contarte, papá.

De contarme. De contarnos.

El primero de junio de 2023, cerca de las 9:00 de la noche, te desmayaste. Fue la primera vez que tuve miedo de verdad. Te llevé en mis brazos hasta la cama. Al verte así, tan disminuido, vino a mi mente un mal presagio que traté de espantar. Sentí que eras una bomba de tiempo. Que la hipertensión y la diabetes que padecías podían jugarnos una terrible pasada.

Traté de calmarme. Un rato después, te llevamos de emergencia al Hospital Periférico de Pariata, en La Guaira. Llegaste con la presión arterial sistólica sobre 400. En condiciones normales, en una persona de 58 años como tú, este valor es de 120. A partir de 140, se considera alto. Quiere decir que tu corazón estaba bombeando sangre con el doble de la fuerza necesaria.

Apenas llegamos, te controlaron la tensión. Y cerca de la medianoche, después de estabilizarte, la doctora de guardia nos dijo que te debían ingresar para vigilar tus valores y para tratar la úlcera que tenías en el pie izquierdo, que no había cerrado desde hacía un mes, a pesar de que en casa te habíamos hecho curas, te habíamos puesto cremas y te habíamos dado a tomar cicatrizantes.

En verdad no fue una decisión fácil dejar que te internaran. Mi mamá y yo pensamos en regresarnos a casa contigo, porque desconfiábamos de la atención en el hospital, pero mi tío, que es enfermero, dijo que si salías contra indicación médica no podríamos volver. Y que las cosas se podrían complicar. Así que ahí nos quedamos.

Esa noche, te hicieron una cura y te acostaron en una cama frente a la mesa de recepción. Después los doctores y enfermeros se fueron a descansar, pero nosotros —mi mamá, tú y yo— pasamos la noche sin dormir.

El diagnóstico de diabetes llegó en 2011, a tus 47 años. Paradójicamente, no se debió a tu alimentación desordenada. Eras mecánico de maquinarias pesadas y el 30 de junio del 2011, a eso de las 5:00 de la tarde, cuando estabas por terminar tu jornada, mientras revisabas el motor de un camión, la cabina se volteó y te aplastó.

Aún recuerdo el día. Yo acababa de llegar del colegio y aún tenía el uniforme. Eran unos días bonitos. Estaba por graduarme de 5to año, y la semana siguiente nos íbamos a rayar la camisa.

—Carlitos, tu papá tuvo un accidente y está en el hospital —me dijo mi tía.

Mi mente comenzó a imaginar escenarios trágicos. Por unos minutos, me quedé mudo. Me preguntó si quería ir con ella y negué con la cabeza. Después supe que habías tenido daños en el páncreas (y eso fue lo que luego produjo la diabetes). También se vieron afectados el bazo, el hígado, el intestino, los pulmones, la órbita ocular derecha, la clavícula derecha y el calcáneo derecho.

En el primer hospital al que te llevaron dijeron que debían esperar hasta el día siguiente para hacerte una tomografía, porque el equipo no estaba disponible en ese momento. Gracias al seguro médico, pudieron llevarte a una clínica, donde un cirujano detectó una hemorragia interna que, según dijo, no podías soportar muchas horas más: te operó de inmediato.

Te vi a los tres días en la habitación de la clínica. Tenías un ojo morado, media cara quemada, un tubo torácico y un monitor de signos vitales conectado a ti.

Así comenzó nuestra travesía hospitalaria.

No volví a ir al colegio porque debía quedarme a cuidarte. Yo tenía 16 años y me sentía fuera de lugar. Hasta entonces, había sido un adolescente solitario, acostumbrado a tener la casa para mí todo el día. Ahora tenía que estar rodeado de gente desconocida, todo el día. Sin privacidad alguna.

La urgencia de la hemorragia desvió la atención de la fractura en el pie pero esta pronto cobró relevancia. El calcáneo, un pequeño hueso blando que se encuentra en el talón, es duro por fuera, pero blando en su interior. Es una especie de esponja que funciona como amortiguador del cuerpo. Si se hubiese corregido el mismo día, no hubiese ocasionado mayor problema. Como no se hizo, el calcáneo se solidificó fuera de sitio, y condenó la articulación.

Esta lesión te ocasionó un dolor permanente. Y te amargaste. Los primeros meses estuviste en silla de ruedas, luego pasaste a las muletas y, después de un par de años, necesitaste un bastón. Esto complicaba las salidas. La vida en casa también se hacía difícil. No podías ir al baño solo, no podías cocinar, no podías conducir, no podías ir a la bodega.

Tu vida se redujo a las paredes que te rodeaban.

Ese mismo año, en noviembre de 2011, te sobrevino una infección en el pie derecho. El antibiótico que te recetaron era muy costoso. Te llevamos al Hospital Doctor José María Vargas, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en La Guaira, pues ahí podían suministrártelo. Te internaron. Estuvimos un mes. Dormíamos en una sala con siete pacientes más sus acompañantes. Como mi mamá debía trabajar, yo me quedaba contigo de lunes a viernes.

Cada mañana bajaba al cafetín o al patio. Y por las noches, me sentaba en la poltrona en la que dormía y me cubría de pies a cabeza con la cobija, me ponía los audífonos, escuchaba música y me aislaba.

Quería estar solo, sin nadie a mi alrededor.

A mediados de diciembre, dejamos el hospital. Un nuevo traumatólogo especializado en pies y tobillos, el doctor Jonathan González, dijo que podía operarte, y que comenzaría a llevar tu caso a partir de enero de 2012.

Ese fue un año de grandes cambios para mí. Ya no podía estar contigo día y noche porque en marzo comencé a estudiar letras en la Universidad Central de Venezuela, una carrera que solo es impartida en el turno vespertino. Las últimas clases terminaban a las 9:00 de la noche, así que me mudé a Caracas, a la casa de una tía.

Tú te quedabas solo mientras mi mamá trabajaba. Yo volvía a La Guaira, de viernes a lunes, y te acompañaba a las citas médicas cada vez que podía. Estuve contigo durante la hospitalización, y cuando el doctor Jonathan te operó en una clínica, pero de resto estuviste sin nadie a tu lado. Al menos esa intervención te permitió caminar, aunque con dificultad. Ya no me necesitabas tanto y, poco a poco, dejé de visitarte los fines de semana.

Creo que mi amargura por la soledad perdida hizo que quisiera alejarme.

Pasaron los años. Había avanzado en la carrera en medio de una profunda crisis nacional. En 2017, la convulsión del país llegó a la universidad. Me deprimí. No podía concentrarme, no terminaba los trabajos, no lograba estudiar. Un error administrativo (el sistema desconoció unas materias que había cursado) me hizo tomar la decisión que desde hacía meses venía rumiando en mi mente: dejar la carrera y devolverme a La Guaira.

Pasamos un año viviendo de nuevo bajo el mismo techo.

Confirmé que no éramos compatibles: chocábamos demasiado. Nunca estuviste de acuerdo con la carrera que elegí. Te molestaba que me dejara crecer el pelo. Me reprochabas que le pusiera mucho ajo a la comida. Todos los días me recordabas tu desacuerdo con cada decisión que tomaba. Sentía que, estando contigo, no podía siquiera descubrir quién era yo.

Tú querías que te acompañara y te ayudara, pero buscabas imponerte y moldearme a tu manera.

Yo tenía 22 años y quería recuperar mi espacio y hacerme escuchar.

Ya había crecido, papá.

A veces, los fines de semana, acompañaba a mi mamá a un apartamento suyo en Yare, un pueblo del estado Miranda a unos 100 kilómetros de distancia. Poco a poco, comencé a quedarme allá. Trabajaba de manera remota y podía estar ahí, sin interrupciones y sin reproches. Me concentraba mejor, me sentía libre.

En 2018, me mudé definitivamente.

Sentía la ausencia como una opresión, pero a la vez no olvidaba la opresión que sentía al estar juntos: esa paradoja me atormentaba.

Dejé de llamarte, dejé de ir a La Guaira, dejé de estar presente.

Victory, mi pareja, se mudó conmigo durante los últimos meses de 2019. Luego llegó la pandemia. El 13 de marzo de 2020, cuando se decretó la cuarentena, iba a visitarte, pero decidí no hacerlo: entendí que significaría quedarme encerrado como antes.

Así comenzó la temporada más larga que pasé sin tener contacto contigo. Volví a verte en 2021, pero de visita, ida por vuelta: mi vida había tomado forma en otro lugar y ya no pertenecía ahí.

Hasta aquel día de junio de 2023 que vi cómo te desvaneciste.

Todo comenzó el 30 de abril cuando, estando en la platabanda, te tropezaste y te hiciste una pequeña herida. Poco a poco comenzó a agravarse: no solo no sanaba, sino que se hacía más grande.

Mi mamá y mis tías me llamaron para contarme que estabas deprimido, que hablabas poco. Ellas insistían en que te llamara, porque pensaban que hablar conmigo te subiría el ánimo. Yo no quería hablarte. En mi mente sonaban como un eco todos tus reproches.

Pero, después de mucho pensarlo, los últimos días de mayo te marqué. Del otro lado del teléfono apenas hablaste: saludaste, colgaste. Fue un diálogo breve. Un par de minutos, quizá. Volví a llamarte de tanto en tanto y siempre era igual.

Fui a visitarte un par de veces, y ese 1ro de junio, poco después de llegar, vi cómo te caíste.

Fue entonces que te llevamos al Hospital Periférico de Pariata de emergencia. A diferencia de 2011, cuando estuvimos en el Seguro Social, este hospital no tenía medicamentos y los enfermeros no se volvían tus amigos. No había poltrona, así que me tocó dormir en una silla sin cojín. Compartíamos sala con nueve pacientes más y debía llevarte la comida.

Mi mamá y yo nos turnábamos las noches de cuidado. Fue una semana larga, de correr a laboratorios para hacer exámenes porque en el centro médico no tenían reactivos. Los doctores no te realizaban las curas y la infección que tenías comenzó a esparcirse por tu cuerpo.

Te vi descender cada día, hablar cada vez menos, respirar con más dificultad.

Una semana después de que te ingresaron en el hospital de Pariata tus sistemas colapsaron y te llevaron a terapia intensiva. Una de mis tías comenzó a decirme que debía despedirme. ¿Cómo hacerlo? Nunca fui bueno para hablar. Llevaba toda una vida reprimiendo lo que sentía.

Fui el último en entrar a verte.

Restringieron el acceso a la sala en la que estabas, pero en un descuido de las enfermeras logré colearme. Ensayé mil veces lo que diría. Me acerqué a tu cama, te vi a los ojos, te tomé la mano y comencé a hablarte:

—Puedes descansar. Vamos a estar bien. Te quiero.

Fijamos la mirada unos segundos.

Quizá fue el diálogo más sincero que tuvimos, papá.

Te solté mientras las enfermeras comenzaron a pedirme que me saliera.

Repetían que tu situación era delicada, que no podía permanecer allí.

Una hora después, me dieron la noticia.

Luego de tu muerte te he sentido más cercano. Me he sentado a hablar contigo sin presiones. De hecho, acaso para honrar el diálogo que nunca tuvimos, sentí como un impulso el deseo de escribirte esta historia.

Así, en segunda persona del singular.

Esta historia fue producida en la primera cohorte del Programa de Formación para Periodistas de La Vida de Nos.

7706 Lecturas

Carlos González

Soy periodista de facto. Estudiante de muchas cosas. Curioso. Un poco ermitaño, pero buscando historias en cada salida.