Las dos heridas de Nohelia Machado

La lista de víctimas fatales que dejaron las protestas de 2017 en el estado Táchira la cerró una niña, Daniela Salomón Machado, de 15 años. La poeta y narradora Jacqueline Goldberg cuenta cómo Nohelia, la madre de la jovencita, vive esa pérdida y despierta todos los días creyendo que se trata de una pesadilla, rogando a Dios que así sea.

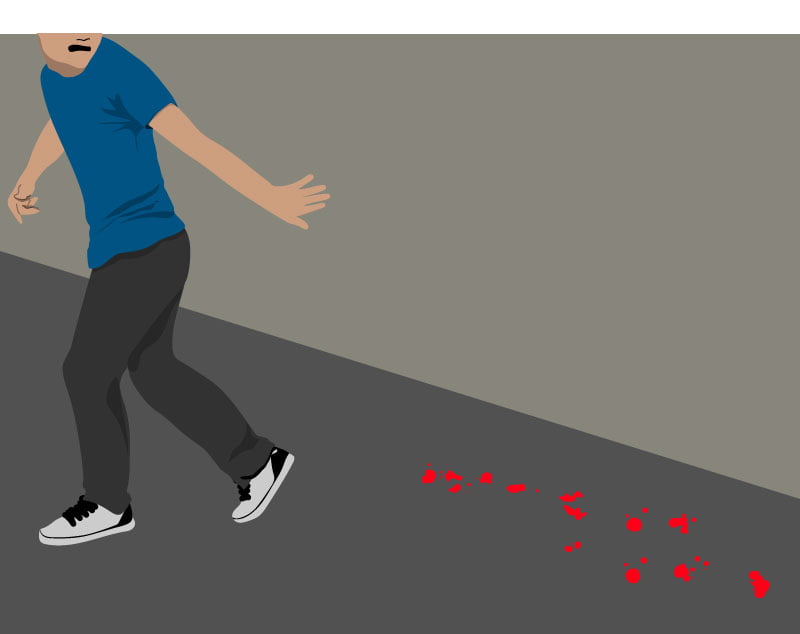

Ilustraciones: Ana Black

Ilustraciones: Ana Black

Nohelia Machado siente mordimientos en el vientre. Una daga en el corazón.

Han sido días sanguinarios.

No tiene aún 40 años. Acaban de practicarle una histerectomía. De un tajo, con apenas siete semanas de distancia, le arrancaron el útero y a una hija. Toda carne que Daniela de Jesús Salomón Machado había sido en ella, desapareció con violencia, con un dolor que no puede deletrearse desde el sistema judicial ni aún en su honda fe cristiana evangélica.

Mientras relata los meandros de aquel domingo 30 de julio de 2017, en que dispararon a la cabeza de la mayor de sus dos hijos, las entrañas se le retuercen de nuevo. El ardor de la herida recién pespuntada se intensifica cuando recuerda los instantes más perturbadores de la última madrugada de su primogénita, la del 31 de julio. Por eso no se pone de pie antes o después de la entrevista. Por eso es Jesús Armando —de 7 años y hermano de Daniela solo por parte de madre— quien abre la puerta del pequeñísimo apartamento en el que ahora viven solos en el sector 23 de Enero de San Cristóbal, justo encima de la peluquería propia.

Impronunciables reveses hablan desde la rajadura que dejaron bala y bisturí. Así la memoria. Así la madre en su cicatriz sin linde.

—Me contaron que cuando César, el novio de Daniela, entró en el hospital con ella en brazos, no se distinguía quién era quien, ni dónde tenía el tiro mi hija. Él estaba completamente empapado de sangre. A César lo agarré a golpes cuando la doctora me dijo que esperara lo peor. Le decía que era culpa suya porque no me la había cuidado.

César Sánchez y Daniela Salomón se ennoviaron alrededor del 22 de Enero, cuando ella cumplió 15 años. Solo porque Nohelia confiaba en la madurez de su hija, permitió la relación con el muchacho de 23.

—Siempre le decía que quería que fuera enfermera y ella tenía su vocación de servicio para ayudar a los demás. En las operaciones que he tenido de ovarios, vesícula y riñón, Daniela siempre me cuidó. Me curaba los puntos, me ayudaba a bañar, estaba pendiente de la administración del medicamento. Yo veía esa vocación en ella. Hay gente a la que eso no le gusta, que le da miedo o asco, pero todo eso para ella era normal. Una vez cuidó a una amiga que se hizo varias operaciones. Claro, a Daniela también le gustaba el oficio de manicurista, pero ya habíamos hablado que eso era muy costoso, que mejor estudiara peluquería, para lo que solo se necesita secador, máquina, cepillo, y de todo eso tengo yo.

Daniela era imprescindible. No como cualquier hijo. Fue pilar de una madre soltera, esforzada y muy sola. En medio del inesperado desamparo, Nohelia la evoca como “una chama que se encargaba de todo en la casa, que nunca se metió en política ni apoyó las protestas”. Que lavaba, cocinaba, ponía orden en las habitaciones, la nevera, las horas, su vida toda.

—Estaba al pendiente de todo. Cuando nació su hermano, ella tenía 8 años y también se encargaba de él: lo alzaba, le daba tetero, le sacaba los gases. Lo enseñó a ir al baño, a caminar. Ella era mi mano derecha en todos los sentidos. Incluso en la peluquería: si tenía un rato desocupada, bajaba y me ayudaba, lavaba cabezas a las clientas, lo que yo la pusiera a hacer, de repente un secado, un planchado. Y además era excelente alumna; matemática, física y química las llevaba con 18, 19 y 20. Para inglés también era muy buena. A ella le pegaban unas poquitas materias como historia y geografía; le parecían aburridas y, claro, con todo y eso las pasaba. Tenía futuro mi hija.

Las decisiones sobre ese futuro estaban aún lejos, tanto que jamás llegarían.

Daniela había acabado el cuarto año del bachillerato en el Colegio Simón Bolívar. Los tres primeros los hizo en el Liceo Nacional Táchira, de donde eran casi todos sus amigos, pero quedaba muy lejos de casa. Los sábados los dedicaba íntegros a ayudar a la madre en el salón de belleza y los domingos asistía con la familia a misa, paseaba y a veces salía con César.

Y fue tan domingo aquel domingo de amargos cerrojos.

Había almorzado. Como tantas veces, fue caminando a casa del novio, en La Concordia. Pese a las protestas en otros rincones del país, parecía un domingo más en la barriada popular del 23 de Enero de San Cristóbal, con transporte público, sin barricadas a la vista, tranquilo, más bien de una inquietante soledumbre.

—Como a las 2:00 de la tarde Daniela me escribió un mensaje de texto diciendo que el ambiente se había enrarecido. Le contesté que no fuera a salir, que se estuviera en casa de César, que tuviera cuidado, que yo tampoco iba a salir. Pero no le advertí más porque jamás pensé que iba a pasar lo que le pasó. Y salió a las 6:00 de la tarde. El papá de César lo llamó para que lo auxiliara con unas herramientas, porque se había accidentado con el carro a unos pocos metros de la Plaza Venezuela. Daniela quiso acompañarlo, pese a que él insistió en que se quedara con su mamá. Seguramente estaba aburrida, a ella le gustaba mucho salir y llevaba todo el día encerrada.

Después todo ocurrió con la prisa de los infortunios.

Los muchachos pasaron frente a una barricada donde un pequeño grupo protestaba contra los comicios que ese mismo día elegía a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. De pronto, cuenta la madre, aparecieron dos camionetas y encapuchados en motocicletas con placas cubiertas. Comenzó una balacera. Daniela y César corrieron tomados de las manos.

—Él pensó que la niña se había tropezado, pero cuando volteó a recogerla, le vio la sangre. Se desesperó y corrió hacia dentro de una de las veredas del barrio Las Margaritas, porque hacia afuera estaban los colectivos. Intentando llevar a la niña al hospital, bajó por las escaleras del barrio con ayuda de conocidos. Veía que Daniela perdía mucha sangre. No pasaban taxis, ni vehículos particulares. Una señora manejando un carro gris se ofreció a llevarlos hasta el Hospital Central, en la avenida Lucio Oquendo. Eran las 6:30 de la tarde.

Nohelia Machado se había duchado poco antes de las 6:00 y se recostó un rato. Un vecino ya sabía: “No se vaya a asustar, pero a su hija le dispararon».

Pensó en una bala rozando el brazo de su pequeña, en una pierna malherida. Se levantó con el corazón en la garganta. Mientras lo rememora, siente ese mismo corazón allanándole el aire y de nuevo un suplicio en el abdomen.

—Traté de controlarme para que el niño mío no me viera afectada y no fuera a afectarlo yo a él. Estaba en estado de negación. Me puse a llamar al celular de Daniela. Luego se estacionó un taxi frente a mi casa. Era César. Me gritó que nos fuéramos rápido, que en el hospital estaban pidiendo familiares. Ahí algo pasó por mi mente y me dije que sí, que era verdad. Igual pensé que era algo leve, pero César decía que Daniela estaba grave, que el disparo había sido en la cabeza.

Lo primero que anunciaron a la desesperada madre fue que a Daniela debían hacerle una tomografía, pero el tomógrafo de la institución pública —la más importante del estado— no funcionaba. Le explicaron que debían trasladarla, pero no había sino ambulancias privadas y de todas maneras era peligroso moverla hasta que estuviese estable. Era obligante hacerle exámenes sanguíneos, pero no quedaban reactivos y tocaba llevar las muestras a un laboratorio particular cercano.

Lo primero que anunciaron a la desesperada madre fue que a Daniela debían hacerle una tomografía, pero el tomógrafo de la institución pública —la más importante del estado— no funcionaba. Le explicaron que debían trasladarla, pero no había sino ambulancias privadas y de todas maneras era peligroso moverla hasta que estuviese estable. Era obligante hacerle exámenes sanguíneos, pero no quedaban reactivos y tocaba llevar las muestras a un laboratorio particular cercano.

—Daniela botaba sangre por el oído y por la boca. Le pusieron una transfusión con la advertencia de que eso era para que yo no dijera que no le habían hecho nada. Solo le mandaron a hacer la tomografía, nunca la operaron. Yo lo único que quería era que llegara la neurocirujana, le abriera la cabeza, le sacara la bala, le cosiera la arteria. Y ya. Una solución. Pero Daniela se quedó en la cama esperando la muerte. Estaba fría, muy fría. Me quité el saco para arroparle los pies, que los tenía como unas panelas de hielo. Con todo y eso murió a las 2:50 am de un “shock neurogénico craneal por herida de bala”. Así me dijeron. Nunca supe si la bala causó daño cerebral.

Antes de que la muerte arropara definitivamente a la niña, Nohelia pudo despedirse. Veía cómo «la barriguita le subía y bajaba», conectada a un ventilador artificial. Muerta ya, le quitó la cobija y le dio un último beso. Desde entones despierta todos los días creyendo que se trata de una pesadilla, rogando a Dios que así sea.

—Yo no creo en la justicia de este país, no creo que se consiga al culpable. Siempre le digo a la fiscal que lleva el caso, que el día que se sepa cuál fue la pistola con la que mataron a mi hija, ya no va a estar en manos de la persona que la usó. El verdadero culpable nunca va a pagar. Dios se va a encargar en algún momento. Solo Dios. Quien mató a mi hija tendrá para siempre en su mente que mató a una niña, a una niña de 15 años.

Con investigación de Manuel Roa.

Esta historia forma parte de la serie Eran solo niños, desarrollada en alianza con el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) y el apoyo de El Pitazo

Esta historia forma parte de la serie Eran solo niños, desarrollada en alianza con el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) y el apoyo de El Pitazo

Esta historia está incluida en el libro Semillas a la deriva, la infancia y la adolescencia en un país devastado (edición conjunta de Cecodap y La vida de nos).

Esta historia está incluida en el libro Semillas a la deriva, la infancia y la adolescencia en un país devastado (edición conjunta de Cecodap y La vida de nos).

Con su compra en Amazon Ud. colabora con la importante labor que lleva a cabo Cecodap.

9813 Lecturas

Jacqueline Goldberg

Poeta, narradora, ensayista, editora y autora de libros infantiles y testimoniales. Anhelo un género que lo contenga todo, una gramática del silencio y la poesía.

2 Comentario sobre “Las dos heridas de Nohelia Machado”