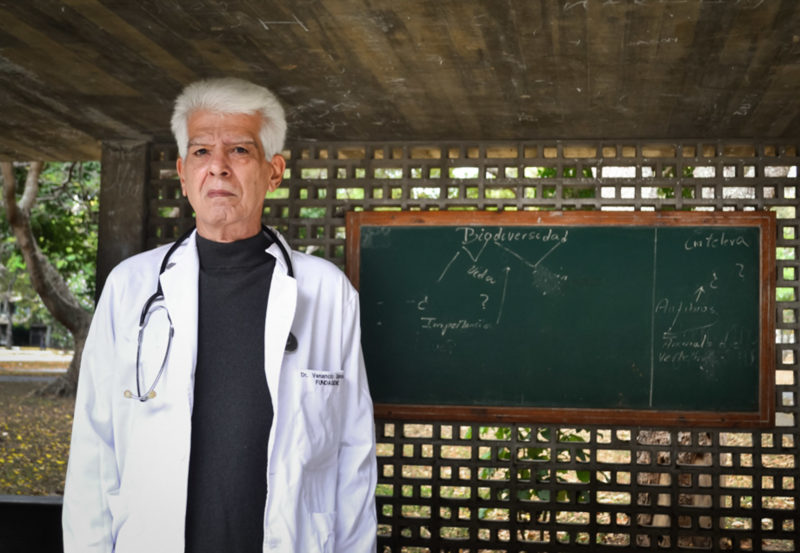

En cada médico que ayuda ve un nuevo estudiante

El médico genetista Venancio Simosa ha dedicado su vida a estudiar las enfermedades raras. La crisis del país lo ha dejado sin colegas y estudiantes, así como sin pacientes que puedan acudir a su consulta. No le ha quedado más remedio que continuar su trabajo a través de asesorías telefónicas a otros médicos. Es uno de los pocos genetistas que quedan en Venezuela; hoy, una especialidad tan rara como las enfermedades que estudia.

Fotografías: Verissa Simosa

Los pasillos del Instituto de Medicina Experimental de la Universidad Central de Venezuela estaban silenciosos y con asientos casi vacíos. Los médicos hablaban susurrando para que sus voces no retumbaran en las paredes. Era un día de julio de 2018. Ya el doctor Venancio Simosa sabía lo que iba a pasar, pero de todas formas quería corroborarlo. Salió de su consultorio para revisar la cartelera en la que se daba a conocer las cátedras de postgrado que se impartirían el año siguiente. Donde deberían estar las clases que ofrecería, había un espacio en blanco: su especialidad, la genética humana, no ofertaba nada para 2019 por falta de estudiantes de pediatría médica y odontopediatría.

Apenas salió de la universidad, el doctor recibió un mensaje en su teléfono. Era un médico neuropediatra de Valencia, en el estado Carabobo, que necesitaba su asesoría en genética humana. Uno de sus pacientes presentaba una fisonomía peculiar, como si sufriera una discapacidad cognitiva-degenerativa, pero tenía síntomas que no se relacionaban con un diagnóstico común: convulsiones frecuentes, hipertensión y poca movilidad.

“Me gustaría descartar una enfermedad rara, doctor. Le envío el informe médico y algunas pruebas para que pueda hacer el diagnóstico. Si necesita algo más, me avisa”.

La genética médica no es una carrera muy popular en Venezuela. La especialidad se enfoca en la detección y diagnóstico de enfermedades y patologías poco frecuentes que tienen su origen en el ADN y en los cromosomas de los pacientes. El doctor Simosa ha dedicado su carrera a tratar enfermedades que muchos profesionales de la medicina ven una sola vez en su vida: cuando estudian para un examen de la universidad.

Aquella vez, llamó a la médica genetista Isabel Fernández, su ayudante en los cursos de la universidad.

—Me imagino que ya sabes que no daremos más clases —le dijo—. Necesito, por favor, que le facilites mi número de teléfono y correo a todos los médicos que conozcas. Vamos a ver si logramos dar más asesorías en todo el país. Si los alumnos y los pacientes no vienen a Caracas, yo iré hasta donde están ellos, aunque sea por teléfono.

Asesorar a otros médicos no era algo nuevo para él. Desde que se graduó de genetista en 1981 y empezó a dar clases en la Universidad Central de Venezuela y en distintos hospitales de Caracas —cuando el promedio de alumnos en las promociones de postgrado donde él daba clases rondaba las 30 o 40 personas— ha ayudado a otros médicos a diagnosticar enfermedades genéticas raras.

Pero cada vez hay menos profesionales en el área. En 2016 había en Venezuela 56 médicos genetistas. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), en donde se dio el primer postgrado de genética humana en el año 1975, registró, a finales de 2020, un total de 8 especialistas en todo el país; la mayoría de ellos residenciados en Caracas y con una edad promedio superior a los 65 años. De esos 8, no todos estaban especializados en enfermedades raras o infrecuentes.

La única institución que queda para enseñar de manera formal el postgrado de genética humana es el propio IVIC, ubicado en Altos de Pipe, cerca de San Antonio de los Altos, en el estado Miranda. En 2019 solo había un estudiante cursándolo. Sin embargo, por la pandemia, en 2020 prácticamente paralizaron sus actividades.

El doctor Simosa es entonces uno de los pocos genetistas especializados en enfermedades raras que aún quedan en Venezuela.

En diciembre de 1991, el doctor Simosa participó, junto con un equipo multidisciplinario, en una investigación de campo en varios pueblos de Margarita, donde diagnosticó una enfermedad neurometabólica llamada mucopolisacaridosis tipo III, conocida también como el síndrome de Sanfilippo. Desde ese momento comenzó a viajar a Margarita anualmente para continuar con la investigación.

Con los recursos del Instituto y de los habitantes, atendía, en esos viajes, a unos 500 pacientes que vivían en zonas de la Isla que iban desde La Asunción hasta Juan Griego.

Evaluaba a cada uno en su casa, pues uno de los síntomas del síndrome de Sanfilippo es que los pacientes no pueden procesar ciertos azúcares, provocando deficiencia cognitiva, poca movilidad y un aspecto físico peculiar: rasgos faciales prominentes, cejas pobladas, lengua grande, además de artritis y otitis aguda.

Después tenía que entrevistar a cada familia para precisar si los jóvenes padecían insomnio y convulsiones constantes. Les tomaba muestras tanto a los niños como a los padres para buscar relaciones consanguíneas entre los progenitores o entre otros miembros del árbol familiar. Porque como el origen de la enfermedad es genético, debía evaluar si el paciente sufría la enfermedad por herencia.

Para la Organización Mundial de la Salud, la mucopolisacaridosis es una enfermedad rara porque ocurre con una frecuencia muy baja: la padece una persona entre 2 mil. Normalmente, la enfermedad no se manifiesta en los padres, se produce cuando ambos portan cierto tipo de genes y al procrear, el gen portador del síndrome de Sanfilippo queda expuesto en los hijos. Casi siempre esto ocurre cuando los progenitores son familiares cercanos, lo cual, por falta de variedad genética, aumenta las probabilidades de que transmitan genes portadores de enfermedades a su descendencia.

La enfermedad que diagnosticó el doctor Simosa en Margarita era una versión muy extraña de la patología, en la que algunos familiares de los enfermos también presentaban crecimiento anormal en los dientes, intolerancia al calor y manchas en la piel, que solía ser más delgada de lo habitual. Era otra enfermedad que nunca se había registrado en la literatura médica en la región: la Displasia Ectodérmica Autosómica Recesiva. De los pacientes que examinó durante esos años, unos 27 tenían esa condición y más de 8 tenían la enfermedad de Sanfilippo. Los demás estaban sanos o eran portadores de los genes de la enfermedad, sin manifestar síntomas.

La recolección de información duraba hasta 12 días. Cuando terminaba su estadía, el doctor guardaba las muestras de sangre en contenedores refrigerados para analizarlas en Caracas. Con los resultados en mano, contactaba a cada familia y a cada médico tratante para explicarles en qué consistía la enfermedad, por qué la tenía el paciente y les sugería un tratamiento que les permitiría mantener una mejor calidad de vida.

Viajó hasta 2012. En 2013, el doctor Simosa trató de continuar la investigación, pero sus colegas y contactos se habían ido de Venezuela y ningún médico del lugar sabía la ubicación de los pacientes que había atendido, o de la enfermedad que él investigaba.

—¿Muco… qué? Nunca he escuchado esa enfermedad en mi vida. No hemos atendido a gente con esos síntomas que menciona — le respondían en sus llamadas.

A mediados de 2015, el doctor Simosa había terminado una clase asistencial de genética clínica en el Hospital General Doctor José Gregorio Hernández, en Catia, al oeste de Caracas. El ruido que hacían las sillas de los tres alumnos de pediatría era lo único que se escuchaba en el salón.

Al acercarse al área de administración le preguntaron si iba a comenzar otro año de clases.

—Pero si hay menos de cinco médicos que van a empezar la residencia, ¿cómo vamos a dar clases?

—No se preocupe —le dijo una de las secretarias del centro—. Nosotros vamos a incluir a varios médicos integrales comunitarios para llenar la cátedra.

—Disculpe, esas personas no están capacitadas para un pregrado, menos…

—El gobierno está presionando para que incluyamos a esa población, doctor —le interrumpió la secretaria—. Nos están obligando a formar a esa gente, porque los consideran profesionales. Entonces, ¿dará de nuevo la cátedra?

El Doctor Simosa le dijo que lo pensaría, para ser cortés, pero apenas llegó a su casa empezó a redactar su carta de culminación de servicios en el hospital, donde indicaba que esperaría su jubilación. Tenía 66 años en ese momento. Su labor docente allí quedaba suspendida.

No esperó mucho. Al día siguiente entregó el documento.

Un par de meses después, le preguntaron si podía retomar la cátedra, pues no conseguían a otro especialista en el área. Él se mantuvo firme, no iba a retomar sus clases si no había suficientes egresados universitarios.

Para ese entonces, aún tenía su trabajo en la Universidad Central de Venezuela y atendía consultas en el Instituto de Medicina Experimental. Pero, a partir de 2016, se fueron agotando los recursos para comprar los materiales necesarios para evaluar las muestras y los pacientes dejaron de ir a las consultas porque no tenían dinero para trasladarse desde los poblados remotos del país hasta Caracas; tampoco los médicos tenían recursos para viajar.

Aún había al menos 10 estudiantes entre pediatría y odontopediatría que espantaban el silencio de los pasillos. Sin embargo, para finales de 2018, ya el doctor Simosa no tenía alumnos. Él cree que algunos no pudieron costear sus estudios y los abandonaron. Quizá otros prefirieron irse a otro país antes o después de culminar la carrera de medicina. Lo cierto era que ya no tenía suficientes alumnos de postgrado para dar clases asistenciales de genética clínica y graduar a otra promoción.

El doctor suspira hondamente, pasa su mano por su cabellera blanca y se sienta frente a su escritorio para terminar de escribir un informe en su computadora. Es un día de finales de 2020. Ahora recibe un promedio de cuatro casos semanales de posibles enfermedades raras o infrecuentes, casi todos referidos por colegas diferentes.

En cada médico que ayuda ve a un nuevo estudiante.

Suena su teléfono. Un médico lo llama para culminar una asesoría.

—Con las fotos del paciente, los informes y estudios médicos que me han enviado, está claro que es un caso de mucopolisacaridosis tipo IIIA, una de las más comunes dentro de su rareza —le dice Venancio—. ¿Recibiste el informe y los textos sobre el tema? Te los envié por correo.

—Con las fotos del paciente, los informes y estudios médicos que me han enviado, está claro que es un caso de mucopolisacaridosis tipo IIIA, una de las más comunes dentro de su rareza —le dice Venancio—. ¿Recibiste el informe y los textos sobre el tema? Te los envié por correo.

—Sí, doctor, muchas gracias. Solo una pregunta más: ¿cómo sería el tratamiento?

El doctor Simosa toma una pausa antes de responder. Ya sabe lo que va a pasar, pero quiere corroborar si la reacción es la que espera.

—Idealmente, se necesita un control rutinario pediátrico, además del régimen de vacunas necesarias durante el tratamiento, controles con cardiólogos, nefrólogos, nutricionistas y endocrinólogos.

—Pero el paciente está en Barquisimeto —le interrumpe el otro doctor—. Esos controles no se pueden conseguir ni en Caracas.

—Lo sé. Lamentablemente, si quiere recibir un tratamiento completo, debe irse del país. No hay otra opción.

Esta historia fue desarrollada en el taller “Tras los rastros de una historia”, impartido a través de nuestra plataforma El Aula e-nos, en el 3er año del programa formativo La Vida de Nos Itinerante.

Esta historia fue desarrollada en el taller “Tras los rastros de una historia”, impartido a través de nuestra plataforma El Aula e-nos, en el 3er año del programa formativo La Vida de Nos Itinerante.

5074 Lecturas

Joshua De Freitas

Comunicador social egresado de la Universidad Central de Venezuela y músico en formación. Siempre he pensado que la vida es como una fuga de Bach: una obra en donde varios sujetos cuentan una historia de manera única. Mi meta es narrar ese contrapunto lo mejor que pueda. #SemilleroDeNarradores