El pupitre que más recuerdo

La mención de la palabra «pupitre» durante la cena, despertó curiosidad en los hijos de Liliana Lara, escritora venezolana radicada en Israel. No solo les resultó de una sonoridad graciosa, sino que cayeron en cuenta de que en su lengua no existe una palabra que aluda a esas sillas/mesas destinadas al uso escolar. Ese episodio la trasladó a esa ocasión en que, siendo niña, su familia se mudó a Maturín ya iniciado el año escolar, razón por la cual su mamá, para lograr que le dieran el cupo, resolvió mandarle a fabricar su propio pupitre. La historia la cuenta aquí para La vida de nos.

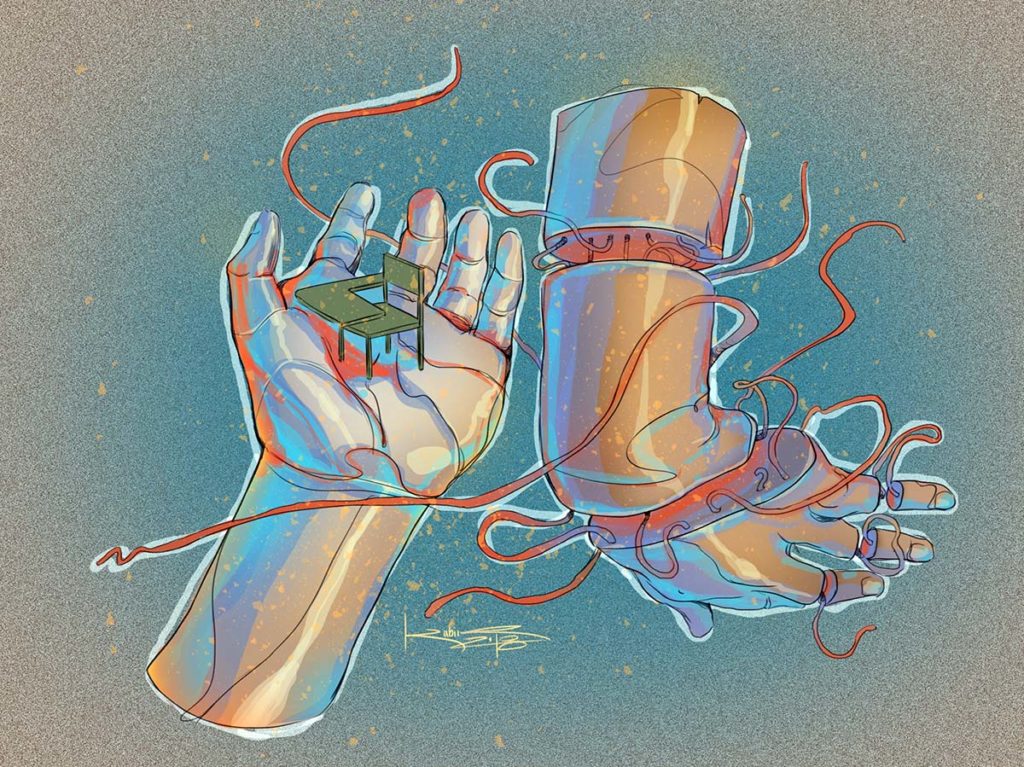

ILUSTRACIONES: KABIR ROJAS

ILUSTRACIONES: KABIR ROJAS

Una palabra surge, después de la cena.

Digo la palabra “pupitre” y mis hijos se asombran. No la conocen, nunca la han escuchado. En la lengua en la que vivimos no hay una palabra especial para nombrar esas sillas con mesitas que están destinadas al uso escolar. O tal vez sí la hay, pero nadie en esta casa la conoce. Y tal parece que en la lengua de nuestra casa nunca nadie había dicho la palabra “pupitre”. Lo cierto es que a mis hijos les parece una palabra muy cómica, como “cutis” o “camaleón”.

Les explico: son las sillas de las escuelas, pero no se trata de cualquier silla, sino de aquellas que tienen una mesita conectada para poder escribir. Ellos han visto alguna silla así, aunque no en sus salones de clases, allí usan mesitas comunes y sillas comunes, que van uniendo, o separando de otras mesas, según los dictámenes de las maestras. Ah, pero los pupitres no son así —les digo. Generalmente iban en filas y muy pocas veces se unían formando grupos. Tal vez en la secundaria sí, pero no en la primaria de mi infancia. Allí siempre estaban en fila. Entonces mi esposo recuerda los pupitres de su escuela, durante la dictadura argentina: rígidos también, ordenados en impecable fila. Y hay una cosa más terrible —exagero—: no había pupitres para zurdos, no en la época en la que estudié, entonces yo siempre tenía que escribir con el brazo en el aire. Se ríen, mis hijos, de su madre niña, sentada en esas sillas tan duras, ordenadas en filas, escribiendo sin apoyar el brazo en ninguna parte, cansada la mano y con un callo en el dedo de tanto escribir. El callo de la escritura. Como arrastraba el borde de la mano por sobre las palabras recién escritas, siempre lo tenía negro de grafito. Problemas de zurdos.

Tuve muchos tipos de pupitres, les digo, pero el que más recuerdo es el que me compró mi mamá. Entonces me pongo a lavar los platos y todos vuelven a sus cosas. Les parecerá normal que una madre en Venezuela compre pupitres, no lo sé. Con la esponja en una mano y un vaso en la otra les aclaro que normalmente ningún padre le compra un pupitre a su hijo, pero como ya no me hacen caso, sigo recordando en voz baja.

Aparece una palabra después de la cena y con ella aparece la historia mientras lavo los platos.

Nos mudamos al Maturín de finales de los 70, en enero, luego de un viaje larguísimo desde Caracas. Mi mamá quería volver al pueblo de su infancia. Mi papá había conseguido un mejor trabajo justo allí (uno en el que tendría más tiempo de estar con nosotras, cosa que en su trabajo caraqueño era imposible por las largas colas y las distancias). También querían una casa con jardín, pero esa es otra historia. Las clases habían comenzado cuatro meses antes de que llegáramos y en ninguna de las pocas escuelas que había en ese entonces nos querían aceptar ni a mi hermana en preparatorio, ni a mí en primer grado. Por eso mi mamá fue corriendo a la escuela de su infancia, donde ella había estudiado la primaria antes de que su familia decidiera mudarse a Caracas, a rogar que nos aceptaran. Tal vez pensaba que por haber estudiado ella allí, nosotras heredaríamos la posibilidad de que nos aceptasen, aún a destiempo.

No hay cupo, le dijo la directora. No hay cupo, le contó mi mamá a mi papá, preocupada. Mi hermana y yo no sabíamos qué quería decir la palabra “cupo”, así como mis hijos no sabían de la palabra “pupitre”, porque los niños viven en una lengua en movimiento en la que de pronto aparecen palabras como piedras preciosas para guardarlas o como escombros para tener cuidado con ellas. “Cupo” era una palabra muy fea, sobre todo si quiere decir que uno se queda afuera.

Sin embargo, para mi mamá ese “no-haber-cupo” no significaba una sentencia ni nada definitivo, así que volvió a la escuela, la escuela de su infancia, para insistir con fuerzas redobladas. El argumento final de la directora fue: “Es que ni siquiera tenemos un pupitre para que se siente la niña de primer grado”. La embestida de mi mamá fue: “Entonces yo voy a traerlo”. La directora la miró con desdén y le dijo: “Bueno, si acaso lo consigue, la niña se queda, pero como oyente…”. No sabía esa directora de la fuerza y la determinación que siempre ha tenido mi mamá.

“Oyente”, otra palabra de aquellos primeros días de mi vida, de la escuela, de Maturín. Sería oyente si mi mamá conseguía un pupitre. No iría a la escuela a estudiar, sino a oír.

En la siguiente escena estamos las tres —mi mamá, mi hermana y yo— en una carpintería pidiendo un pupitre. El lugar era oscuro y lleno de un aserrín de maravilloso olor, pero que siempre me daba asma. El carpintero se negó al principio: no haría un solo pupitre, en qué cabeza cabe tal locura. Además, él trabajaba por pedidos mayores, generalmente hechos por el Ministerio de Educación y no por un “padre-o-representante”. Mi mamá no aceptó eso como respuesta e insistió hasta que el carpintero accedió. Ahora que lo pienso, podríamos haberle pedido que hiciera un pupitre para zurdos, pero en esos tiempos a nadie le importaba la gente siniestra ni sus problemas técnicos. El pupitre fue igual a tantos otros pupitres, de metal y madera, duro y disciplinado, dispuesto a ser parte de una fila de pupitres en un salón cualquiera, de cualquier escuela pública del interior de Venezuela.

Aquella escuela era pública y era pueblerina, es verdad, pero era también una muy vieja escuela, la escuela de la infancia de mi mamá y de todos sus hermanos. Estoy segura de que los pupitres que allí usaban eran los mismos en los que se habían sentado mi madre y mis tíos, incluso quizá eran mucho más viejos. Pupitres antiguos, con perforaciones talladas en la madera de la mesa para poner el tintero y la pluma. La mesa de un pupitre salía del espaldar del otro, y así se armaba una fila-rompecabezas dentro del espacio del aula conformada por pupitres que calzaban los unos en los otros, que se complementaban. Tal vez también a eso se refería el carpintero cuando había dicho que no podía hacer un solo pupitre.

Cuando llegué a aquel salón de antiguos pupitres, con mi pupitre moderno de metal y madera, todos me miraron muy raro. La maestra no sabía dónde ponerme. Niña nueva con pupitre nuevo llega a mitad de año. Y para colmo de males, ya sabe leer y escribe de corrido, artes todavía no dominadas por los demás niños de la clase. Por eso y por ser oyente, el lugar que me correspondía entonces era la esquina más oscura, lejos de la urdimbre de madera que armaban los demás pupitres acoplados.

Desde entonces siempre me sentí como la niña que llega después y que, aunque tiene un pupitre, el suyo no calza en la geometría de los otros. Y por si fuese poco, muchas veces actúo como oyente y no como diciente.

Pero hay aún algo más.

Por el hecho de estar lejos de todos y olvidada de la maestra, que no tenía que esforzarse explicando las letras o corrigiendo las planas de la niña-oyente, tuve mucho tiempo disponible para soñar con ojos abiertos. Pude hacer las veces de que escribía el dictado, sin escribir nada en el papel, sino para adentro, en la imaginación.

Mi pupitre desconectado, mi esquina, me permitieron volar a otros mundos durante la larguísima y aburrida jornada escolar, ser libre. Pero la libertad, se sabe, no es del agrado de viejas maestras. ¿Cómo podía yo tener la página en blanco luego de un dictado? “Lara —gritó la maestra, luego de ver mi cuaderno vacío—, acompáñeme al escritorio”. Me levanté inocentemente, caminé detrás de ella sintiéndome mirada por los demás alumnos, quienes sabían lo que me esperaba, pero no podían o no querían advertirme. Una vez en su escritorio, la maestra dijo: “Ponga la mano” y yo, como quien escucha una lengua extranjera, no entendía lo que debía hacer, por eso puse la mano sobre la mesa, la mano izquierda, limpia de grafito, porque no había escrito nada en los últimos días o meses. “Así no” —se desesperó la maestra, y me indicó con su mano de palma hacia arriba lo que debía yo hacer. “Así” —dijo— y yo repetí su gesto con mi mano izquierda —mano chiquita, de 7 años— sin siquiera imaginar de qué se trataba, aunque algo en el silencio tenebroso de los demás niños me hizo suponer que lo que se aproximaba era terrible. Un rito desconocido por mí, la niña nueva, la del pupitre que no encaja, la que ya escribe de corrido, la oyente. “Esa mano no”, se desesperó la maestra, y tomó mi mano derecha con violencia, la puso palma para arriba, y descargó un reglazo que cortó el aire como un sable.

No puedo explicar el dolor que sentí. Un dolor metafísico. Un incendio en la palma de mi mano. Quise llorar a todo pulmón, pero los ojos disciplinarios de la maestra me frenaron. Lágrimas silenciosas bajaron de mis ojos asombrados. Inmediatamente la boca de la maestra se abrió para dar una orden: “Lara, vaya al baño a lavarse la cara”.

No puedo explicar el dolor que sentí. Un dolor metafísico. Un incendio en la palma de mi mano. Quise llorar a todo pulmón, pero los ojos disciplinarios de la maestra me frenaron. Lágrimas silenciosas bajaron de mis ojos asombrados. Inmediatamente la boca de la maestra se abrió para dar una orden: “Lara, vaya al baño a lavarse la cara”.

Mientras terminaba de llorar en el baño, mientras me lavaba la cara, mientras tomaba agua del grifo, pensé: “No me pegó en mi verdadera mano”, y esa fue mi fuerza y mi venganza. Mi mano izquierda seguía intacta.

Mi mamá se indignó: “¿Cómo seguían esas prácticas de los años 50 en el Maturín de finales de los 70?”. Así como había movido cielo y tierra para conseguir el pupitre para mí, de esa misma manera quiso reportar a la maestra en una instancia mayor. Desconozco los detalles. Realmente, no sé lo que mis padres hicieron luego de enterarse del reglazo, si hablaron o no con la maestra o la directora, pero lo cierto es que nunca más volvió a ocurrir, así como mi situación escolar tampoco mejoró. Solo recuerdo haberle dicho a mi mamá que no se preocupara, que la maestra no me había pegado en mi verdadera mano. Solo recuerdo el abrazo largo de mis padres.

Ese reglazo me hizo enclaustrarme en mi esquina, en mi pupitre desconectado, y me convirtió en una mala alumna, rebelde y rabiosamente callada, pero con mi verdadera mano intacta. Estoy segura de que la maestra no se había dado cuenta de que yo era zurda y por eso me pidió darle la otra mano. Mi mano derecha había sido sacrificada para que mi mano izquierda siguiera escribiendo lo que le diera la gana y no los aburridos dictados de una vieja, muy vieja maestra.

El pupitre que más recuerdo es ese, sí. El pupitre que me colocó, sin lugar a duda, en otro espacio.

9719 Lecturas

Liliana Lara

Me apasiona contar historias desde que tengo uso de razón. Mis padres grabaron mis primeros cuentos en un viejo grabador. Creo en el poder de la palabra y en el poder del relato. Crecí en el Oriente venezolano y ahora vivo en el Oriente del mundo. DesOrientada, eso sí.

Hermoso relato que convierte un hecho terrible en un grito de rebeldía y esperanza. Te acabo de descubrir gracias a Marcela Fritzler, seguiré leyendo. Saludos literarios.