Abrir horizontes en el dolor

Un año después del 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral aún no publica los resultados desagregados de la elección que se llevó a cabo aquel domingo. Desde entonces el país ha transitado tiempos aciagos. El sacerdote jesuita Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, reflexiona en este artículo sobre lo que ha significado esta etapa para la Nación.

Un año después del 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral aún no publica los resultados desagregados de la elección que se llevó a cabo aquel domingo. Desde entonces el país ha transitado tiempos aciagos. El sacerdote jesuita Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, reflexiona en este artículo sobre lo que ha significado esta etapa para la Nación.

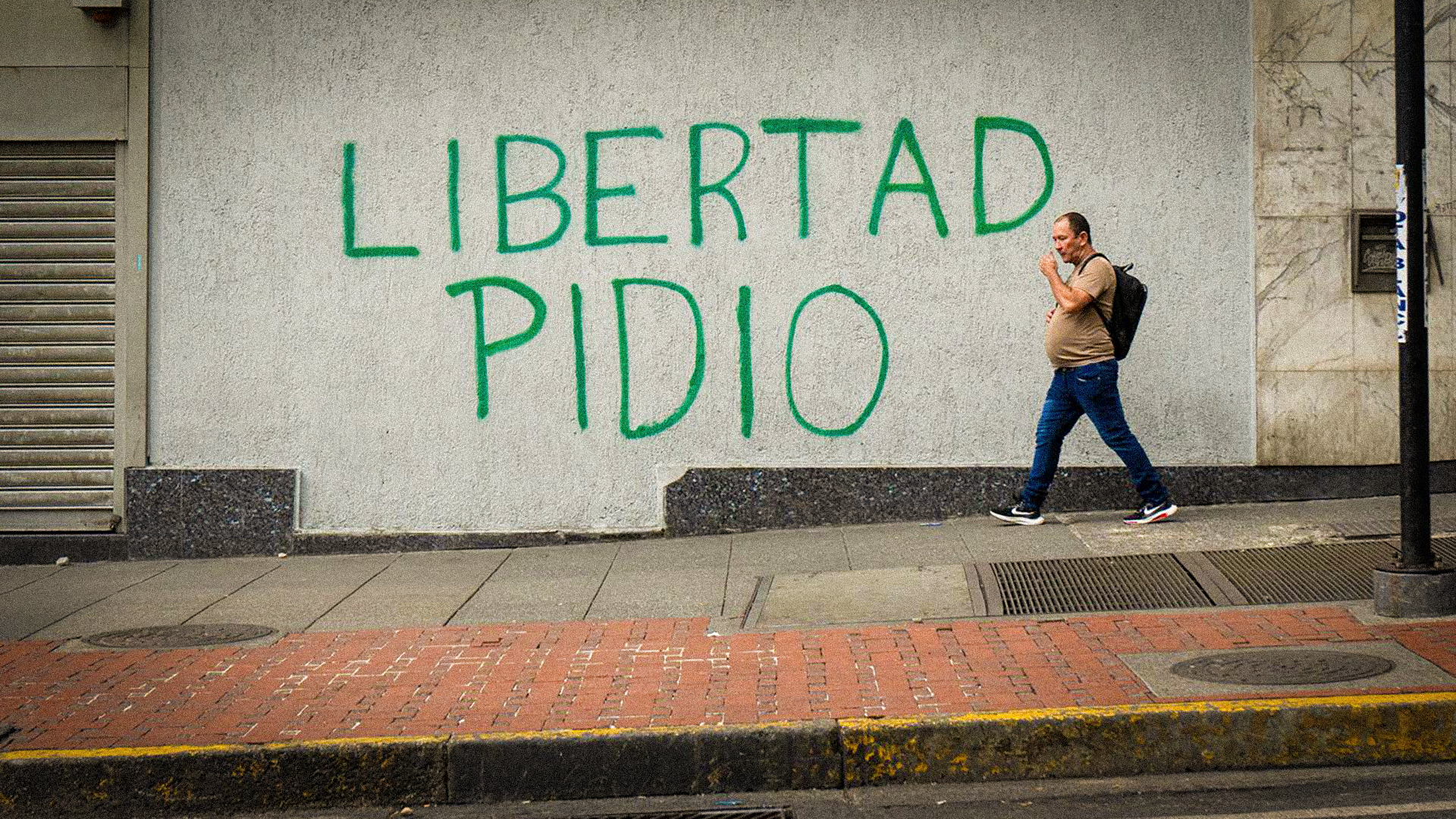

FOTOGRAFÍAS: IVÁN E. REYES

FOTOGRAFÍAS: IVÁN E. REYES

El obstáculo se convierte en camino

cuando lo contemplas con ojos

de topógrafo, no de prisionero.

Marco Aurelio, Meditaciones (170 d. C.).

La invitación a escribir estas líneas me hizo pensar en qué medida puedo reflejar mi forma de mirar y percibir esta realidad que me ha tocado vivir. Quizá deba comenzar por referir los sentimientos que me han acompañado durante este último año, partiendo desde aquel 28 de julio que estableció un antes y un después en Venezuela, pero que no es producto de una disrupción o fractura, sino de una lamentable continuidad lógica de las fuerzas desatadas en este contexto.

Cuando los jesuitas hacemos discernimiento aplicamos lo que llamamos examen ignaciano. La primera pregunta que nos hacemos es qué sentimientos nos acompañan. Inicialmente, mi respuesta sería una profunda tristeza que se junta con el dolor; también me acompañan el temor y la incertidumbre. Pero debo decir que detrás de ellos también hay un sentimiento de esperanza que resulta complejo explicar en las actuales circunstancias. Una certeza de luz al final, que no está vinculada con quién ocupa el poder o por cuánto tiempo, sino con algo mucho más denso desde lo cual estoy —y siento que varios estamos— trabajando. Ambas percepciones son fuertes e importantes.

Investigaciones como las de Psicodata muestran que un número muy elevado de venezolanos compartimos estos sentimientos de incertidumbre, temor y desconfianza, en particular, como señala ese estudio, hacia las instituciones venezolanas. Pero, a la vez, muestran una importante capacidad de resiliencia que sobre todo veo en los jóvenes, ya sea del barrio o de la Universidad Central de Venezuela o la Universidad Católica Andrés Bello.

La segunda pregunta que nos hacemos los jesuitas es por qué están allí esos sentimientos. Esa interrogante me pone delante del contexto y de mi percepción del mismo. Estamos en un tiempo en el que la democracia y los valores que la sostuvieron se han ido relativizando en todo el mundo, cada vez con mayor fuerza. El orden que nació posterior a la Segunda Guerra Mundial, y sobre la base de las experiencias aprendidas por la triste realidad del nazismo y el fascismo, llevó a la sociedad planetaria a trazarse unos desiderátums de respeto a la dignidad humana, y en el sistema democrático sus valores fundamentales. Esto no significa que no hubiese múltiples interpretaciones sobre estos valores, así como conflictos en diversas sociedades, o que todos hubiesen llegado a asumir estos fines sociales, sino que eran estrellas polares que permitían un espacio de coexistencia y legitimidad. Pero como señala el intelectual venezolano Moisés Naím (sin duda con base en la experiencia venezolana, pero viendo más allá de ella), progresivamente el populismo, la polarización y la postverdad han minado la democracia, sus valores e incluso las instituciones que ayudaban a su pervivencia.

La destrucción de las instituciones es el fundamento para la construcción de sistemas autoritarios de tipo personalistas u oligárquicos, ya sean competitivos, hegemónicos o cerrados. El hecho es que cada vez más en el mundo se van encontrando justificaciones para la imposición de modelos autoritarios sobre los sistemas democráticos y la razón de “Estado” se impone sobre la preeminencia de los derechos humanos. En particular, en este tiempo se esgrime como razón la defensa de una posición determinada (que se califica como derecha o izquierda) que crea enemigos ficticios para lograr polarizaciones que justifican la necesidad de un líder mesiánico político (populismo) que se presenta como salvador de la nación frente a ese supuesto peligro (postverdad), lo que justifica un conjunto de acciones que muchas veces están reñidas con los derechos humanos.

Lo que en particular me resulta más difícil de comprender de ese contexto es que los venezolanos pasamos a ser, en cuanto personas, parte de ese supuesto grupo peligroso, lo cual ha generado en los migrantes venezolanos incertidumbre, miedo, desasosiego y tristeza. Muchos de ellos han labrado con esfuerzo un camino en los países a los que han tenido que marcharse debido a la crisis que atravesamos. Ahora aparecen en el discurso de algunos políticos como la causa de los problemas de sus sociedades, así como hace ya algún tiempo los nazis usaron a los judíos como excusa de los males que Alemania sufría luego de la Primera Guerra Mundial.

Quizá el caso más emblemático de esto que narro son los venezolanos que fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, en el Salvador. Si bien es posible que algunos hayan cometido algún delito, es claro que no fueron todos, y que no hubo proceso ni derecho a la defensa ni sentencia. También es el caso de los inmigrantes detenidos en los nuevos centros de detención gestionados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Florida, en Estados Unidos.

En Venezuela, siempre es necesario recordar que el proceso que nos trajo a este presente se siembra en la incapacidad de la sociedad venezolana y de su liderazgo de evolucionar hacia un nuevo modelo económico, social y político, ante la crisis que el sistema rentista petrolero ya mostraba desde mediados de la década de los 80 y que se profundizó en la de los 90.

Esta ausencia produjo la eclosión de un liderazgo mesiánico en la persona de Hugo Chávez Frías. Aquí comienza un proceso de desinstitucionalización cuyas consecuencias más claras no fueron percibidas por la mayoría de la población, debido a la riqueza fruto del aumento circunstancial del precio del petróleo, así como del liderazgo de Chávez, que le permitía tener legitimidad. Se impuso la polarización que al principio alcanzó a buena parte de la sociedad y que aún hoy permanece en la política venezolana (no así en la gente).

Pienso que a través de la polarización la sociedad fue y sigue siendo sometida: se instaló como modo de hacer política, de forma cada vez más intensa con mayores niveles de daño que llegaron a un cenit en el proceso electoral de 2024 y el período que le ha seguido. De hecho, creo que esas elecciones hubiesen sido exitosas si se hubiesen dado las condiciones para superar la extrema polarización que existía. Lo que se impuso fue la fuerza que terminó en la violación de los derechos humanos de muchos venezolanos hoy en día injustamente detenidos. También el conjunto de medidas unilaterales tomadas por los Estados Unidos, aupadas por cierto sector de la oposición, que generan un daño real en la población ya afectada por una crisis económica instalada por el modelo de gestión que desinstitucionalizó al país.

La división en Venezuela no alcanza solo a quienes están a favor o en contra del gobierno, sino que a lo interno de las fuerzas de oposición también se producen un conjunto de divisiones, que son en algunos casos aún más virulentas que las que se producen contra el gobierno.

Así, el país político se ha convertido en un archipiélago rocoso donde es complejo navegar, con altas probabilidades de encallar hasta una canoa. El resultado es la pobreza y en algunos casos la desesperanza. Como ya había señalado Jesús hace tiempo: “Todo reino dividido queda asolado, y ninguna ciudad o familia dividida podrá mantenerse en pie” (Mt 12, 25).

El punto es que, si bien hay reflejos importantes del conflicto en la sociedad venezolana, mi percepción es que el deseo de la mayoría es una salida consensuada al problema, porque el mismo no representa sus verdaderos intereses. La gente, en general, está preocupada y ocupada en lograr recursos que ayuden a sustentar la vida de sus familias, abrirse oportunidades y construir consensos. Quieren el retorno de un país donde sea posible la inversión, el desarrollo laboral y con ello el retorno de sus familiares migrantes. A pesar de existir un futuro incierto, los jóvenes se esmeran por formarse, las diversas empresas buscan acuerdos que les permitan un mejor funcionamiento y en la sociedad hay un anhelo de paz real que sí se construye en las comunidades. Hay un deseo profundo de cambio y democracia que permanece en la gente, pero no a costa de lo que sea.

De esa reflexión brota la tercera y fundamental pregunta: ¿qué hacer? o, en términos ignacianos: ¿qué discierno?, ¿qué es lo que aquí y ahora Dios pide hacer? Es evidente que esta respuesta tiene tantas opciones como personas intenten darlas desde sus muy variadas perspectivas sobre lo que nos acontece. La crisis es multifactorial (como la mayoría de las crisis), pero desde la perspectiva en que he abordado esta reflexión he considerado un factor relevante como el agente más dañoso: la polarización.

Esforzarse en superar esta polarización implica hacer lo posible para crear las condiciones que permitan un diálogo real en Venezuela que implique enfrentar el tema de la gobernanza de nuestra sociedad y el proyecto común compartido. Esto por ahora no es posible dado los intereses en juego, no solo dentro de Venezuela sino fuera de ella, pero no significa que haya que quedarse de brazos cruzados esperando mejores tiempos.

Lo que lamentablemente no ocurre en la sociedad sí debe ocurrir en la universidad. Este espacio es necesario preservarlo para que en él se pueda hablar, debatir y dialogar acerca de lo que ocurre en el país y en el mundo. Incluso, escuchar propuestas alternativas que han de ser disruptivas si se quiere alcanzar una nueva solución. La universidad es un espacio para la gestación de respuestas en el campo de la tecnología, la gerencia y gestión, la búsqueda de un nuevo ordenamiento político jurídico que rescate la existencia del Estado de Derecho y preserve la libertad como un valor fundamental para la sociedad.

Por eso nuestro trabajo consiste en abrirles horizontes a los jóvenes, buscando con ellos, y en la resiliencia que muestran, el camino hacia el futuro. Debo decir que en diversas ocasiones he experimentado lo que significa la palabra “antifrágil” (Nassim Nicholas) al mirar cómo a pesar (o más bien en razón) de las dificultades que experimentamos, cada vez más superamos cotas, se gestan emprendimientos y logramos encauzar nuevas ideas. Veo a los jóvenes que nos rodean mostrar una voluntad de superación que no significa desconocimiento de los problemas y sus dolores, sino visión de un futuro que es buscado afanosamente.

Por eso, a un año del 28 de julio de 2024, no observo una Venezuela hundida y amargada sino una sociedad que lucha por encontrar respuestas y un futuro; y pretendo acompañar desde el realismo que señalan los dolores, las oportunidades de ser distintos hasta lograr ese anhelado reencuentro como sociedad que restablezca las bases de una convivencia ciudadana.

Honestamente, no sé si lo veré. Soy consciente de que caminamos en el desierto como aquel pueblo que lo tuvo que hacer por más de 40 años. Hay que encontrar entonces los pequeños oasis que permiten tener agua y dátiles para el camino. Deseo que la universidad y el trabajo que aquí hacemos pueda ser uno de ellos. En ese camino espero que en la montaña del diálogo podamos reconstruir los mandamientos para establecer una nueva alianza en la que todos nos podamos reconocer y, con ella, entrar en la tierra prometida, en la que en realidad estamos, porque Venezuela sigue manando “leche y miel”.

74 Lecturas

Arturo Peraza, s. j.

Sacerdote jesuita. Rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Abogado, politólogo, doctor en ciencias políticas. Profesor de pregrado y postgrado. Defensor de derechos humanos.