Los días en que los pájaros perdieron el miedo

Los aplausos en el balcón cada noche a las 8:00. Los paseos cortos con su perro a un pinar. Una ciudad desolada, en primavera. Dos afectos fallecidos con covid-19. Lena Yau, escritora venezolana radicada en Madrid, España, cuenta en esta historia cómo ha vivido su confinamiento ante la propagación del nuevo coronavirus

Los aplausos en el balcón cada noche a las 8:00. Los paseos cortos con su perro a un pinar. Una ciudad desolada, en primavera. Dos afectos fallecidos con covid-19. Lena Yau, escritora venezolana radicada en Madrid, España, cuenta en esta historia cómo ha vivido su confinamiento ante la propagación del nuevo coronavirus

Fotografías: Lena Yau

Quiero esa fe de los pájaros

cuando se arrojan al aire.

Pedro Mairal

Mi cuarentena comenzó el 9 de marzo de 2020. Ese día, el gobierno de la Comunidad de Madrid decretó medidas extraordinarias para enfrentar el avance del coronavirus en esta ciudad. Entre otras, la cancelación de clases presenciales en todos los niveles educativos. Aunque la medida se haría efectiva el 11 de marzo, decidí que mi hijo dejara de asistir a clases desde el momento mismo del anuncio. Para contar qué he vivido desde que comenzó el aislamiento, tengo que mirar el teléfono, pues en él registro la bitácora de los días: fotos, WhatsApp, correos, redes: el teléfono es mi memoria.

Estaba, por decirlo de alguna manera, preparada para lo que vendría.

O eso pensé.

Porque hoy, mientras escribo este relato, me vengo abajo: semanas después y tras un cambio de estación, me siento fatigada.

El cansancio acumulado, la sucesión de eventos, el desfase.

Es extraño escribir cansancio cuando estamos detenidos.

Vida en suspenso, ere paralizada, noli me tangere.

Tengo 23 años fuera de mi país. Me fui de Venezuela en 1997 y vivo en Madrid desde 1999. Por razones laborales, viví dos años en Fort Lauderdale, Florida; pero mantuve mi casa de Caracas. Finalizado el proyecto, decidí mudarme a Madrid, así que vine a ver apartamentos. Como traía mis muebles de allá, busqué construcciones en las que cupieran mis cosas. También busqué tranquilidad y verde.

No me seducía la idea de vivir en zonas cercanas a los espacios turísticos, a la rumba. El centro nunca fue una opción, tampoco me interesaban las afueras. Ciudad con silencio, árboles, poco tráfico. Estaba, ahora lo sé, buscando lo más parecido a mi casa de Caracas.

Lo encontré en el noroeste de la ciudad: un espacio que encuadran dos calles; Arturo Soria y López de Hoyos. En ese cruce, una pequeña urbanización cerrada con siete edificios bajos. El apartamento, que aquí con esfuerzo llamo piso, tenía bien distribuidos los metros cuadrados que necesitaba para replicar lo que dejé al otro lado del mar. Lo mejor: vistas a un bosque de pinos llamado Pinar del rey.

“Este es”, dije en el momento de la visita.

Y este sigue siendo. En él vivo desde entonces.

Y este sigue siendo. En él vivo desde entonces.

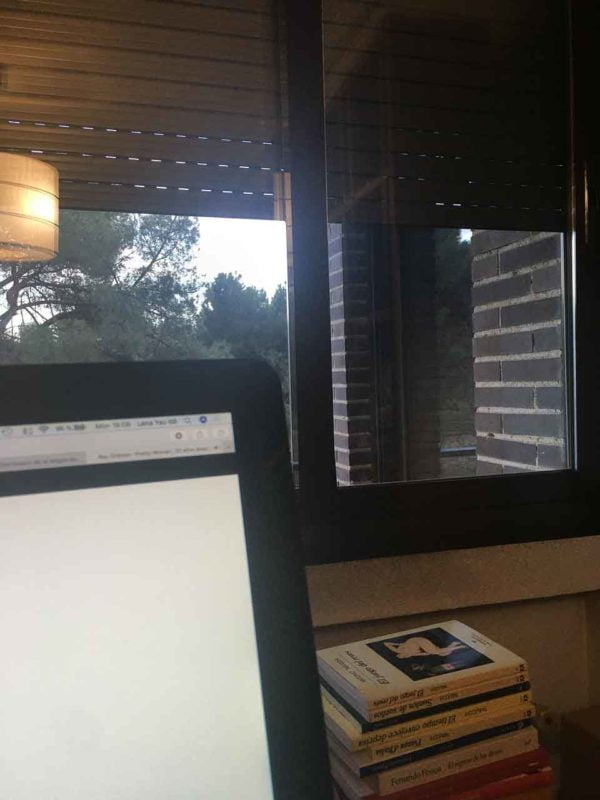

Instalé mi estudio en la habitación más pequeña. El escritorio mira hacia la ventana que enmarca el cielo, los cambios de luz, la fronda. Quizás ese bosque con sus pájaros y sus pendientes ha sido el responsable de que no me preocupe por sumar los días.

O tal vez ha sido mi oficio.

Soy escritora, paso largas temporadas de encierro, no hago vida social, salgo lo mínimo, trabajo en casa.

El confinamiento alteró la placidez de mi vida cotidiana y laboral. La ciudad se vació, se paralizó. Y ese fue solo el principio. Después comenzaron a caer los proyectos y a pulverizarse mi economía. Tenía un conjunto de talleres presenciales de literatura y gastronomía, una cata de chocolate y poesía, un curso de gastroficción, un curso de escritura creativa. Barajé la opción de dictarlos on line, pero la situación se agravó. En horas los hospitales colapsaron, el número de contagios se hizo inatajable, los fallecidos se contaban en cifras de tres números.

Editoriales y revistas comenzaron a liberar parte de sus contenidos, plataformas especializadas en tutoriales on line ofrecían cursos gratuitos, las redes se llenaron de clases, lecturas, concursos. Sentí que no era el momento de dar los talleres. No es un caso aislado, todos vemos nuestros balances en negativo. Hay que esperar, pensé, mientras leía El tiempo regalado, de Andrea Khöler.

Ser consciente de que mi encierro dejó de ser opcional, comprender que hay una barda invisible que me impide alcanzar la calle para ir al abasto, manejar el deseo de un par de cañas en las terrazas del vecindario, negociar con mi hijo las horas de práctica en el piano y el uso de audífonos.

No hay lugar para el antojo.

Tras la primera semana de encierro, todo eso que enumero pasó a ser irrelevante. No porque sea fácil acostumbrarse, sino porque la realidad después de las cuatro paredes es tan desgarradora que no siento que esté sacrificando nada. A pesar de no saber si habrá futuro, no me siento atrapada o apresada. Por el contrario, me siento, de momento, salvada.

Soy, hasta ahora, la cifra en azul.

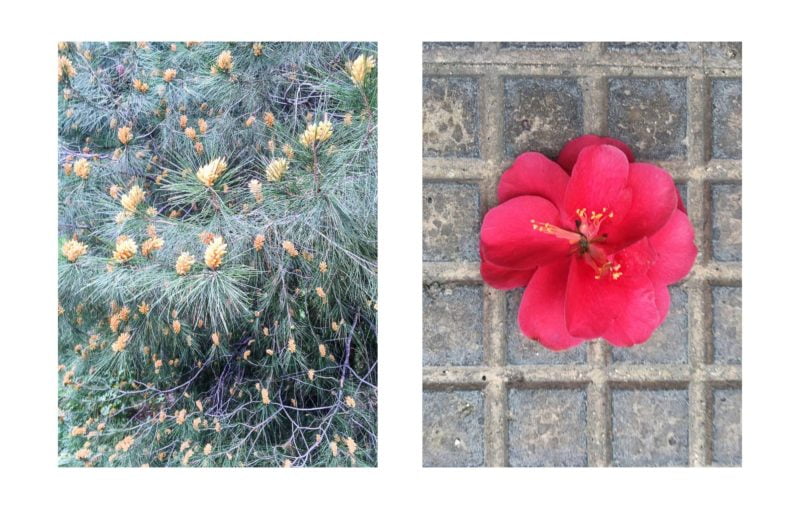

Los días empiezan con una ducha de agua hirviendo y dos cafés cortados con leche de almendras. Le aviso a mi hijo que es la hora para que desayune y atienda sus clases on line. Le doy comida a Tuc y lo bajo a su paseo matutino. Tuc es un schnauzer de 5 años. Tiene buen carácter, le gustan las caminatas largas. Ahora las hacemos cortas. Bajamos tres veces al día, damos una vuelta rápida en el pinar y regresamos a casa.

Los pájaros no nos temen. Se acercan. Acompañan nuestra ruta con pequeños saltos.

Los pájaros no nos temen. Se acercan. Acompañan nuestra ruta con pequeños saltos.

De camino al pinar hay una farmacia, dos bares con sus terrazas, dos restaurantes asiáticos, una gasolinera con dos surtidores. Los primeros días veía al empleado con su mascarilla buscando saludar a los pocos transeúntes. Ya no lo veo, se resguarda en una caseta que parece un baño portátil.

Solo encuentro un par de personas con perro.

Durante esas salidas, observo, hago fotos, apunto estampas en mi teléfono.

El movimiento normal del barrio abarca la vida en puntas: niños de guardería cruzando la calle con sus maestras para ir a clase de natación, estudiantes entrando a clases en tres turnos o escapando de ellas, ciclistas y corredores entrenando, policías en ronda, amas de casa arrastrando un carrito de ruedas para hacer la compra del día, gente repostando gasolina o diésel, proveedores de los restaurantes y terrazas cargando huacales plásticos llenos de verduras, empleados llevando barriles de cervezas en carretillas, vecinos esperando el bus en la parada, religiosas con y sin hábito que viven en congregaciones, personas con discapacidad haciendo ejercicio con sus tutores, abuelos y abuelas que reciben visitas en las residencias de mayores y salen de paseo andando, con bastón o en silla de ruedas, mormones que se mueven en pares y en horarios fijos.

La cuarentena desapareció todo.

El reloj suena dos veces al día. En la mañana; la cafetera. En la noche; los aplausos en el balcón.

Todas las noches, a las 8:00, la gente se asoma en las ventanas y en los balcones para aplaudir. Los aplausos son para el personal sanitario: médicos, radiólogos, enfermeras, equipos de urgencias, equipos de ambulancias, paramédicos, farmaceutas. Y se extiende a todos los que trabajan atendiendo las necesidades esenciales de la población: alimentación, transporte, combustible, entre otros.

El primer aplauso fue la noche del 14 de marzo.

Todos los vecinos salimos al balcón, pero nadie aplaudía. De pronto una persona se atrevió a romper el silencio. Estaba oscuro. Fue imposible ver desde cuál balcón salieron las palmadas que animaron al resto.

Lloré.

Aplaudía en Madrid intuyendo las dimensiones que alcanzaría el nuevo coronavirus en esta ciudad. Aplaudía recordando que hace tres años estaba a bordo de un avión en Venezuela y todos los pasajeros aplaudieron también. Aplaudieron al despegar hacia Madrid. Aplaudieron porque salían del país, no porque llegaban a casa. Me ardían las palmas pensando en esos pasajeros.

¿Cuántos de ellos serán alcanzados por este virus aquí? ¿Cuántos allá? ¿Recordarán como yo ese momento?

Al día siguiente se programaron los aplausos dos horas antes para que los niños pudieran participar. Desde entonces, cuando suena a lluvia, son las 8:00 de la noche.

Tengo una libreta de notas. Es color cian con puntos dorados. En ella apunto lecturas, ideas, el paso de las horas, lo que ocurre en mí. El ataque de ansiedad que me despertó de golpe una madrugada, soñar que defendía a mi vecino de un gato gigante, los pendientes como “llamar para que recojan los medicamentos que tengo que enviar a Caracas”, las pautas caídas, los talleres paralizados en el tiempo; las fechas de entrega: “entregar el cuento corregido para la antología en abril”, “no olvidar revisar el cuento para el libro de Colombia en mayo”; las preguntas que me hace una amiga: “¿Con qué prefieres aburrirte?”; citas: “La intemperie es también requisito para la creación”, María Negroni.

Tengo una libreta de notas. Es color cian con puntos dorados. En ella apunto lecturas, ideas, el paso de las horas, lo que ocurre en mí. El ataque de ansiedad que me despertó de golpe una madrugada, soñar que defendía a mi vecino de un gato gigante, los pendientes como “llamar para que recojan los medicamentos que tengo que enviar a Caracas”, las pautas caídas, los talleres paralizados en el tiempo; las fechas de entrega: “entregar el cuento corregido para la antología en abril”, “no olvidar revisar el cuento para el libro de Colombia en mayo”; las preguntas que me hace una amiga: “¿Con qué prefieres aburrirte?”; citas: “La intemperie es también requisito para la creación”, María Negroni.

En mis paseos con Tuc veo un diente de león con su esfera completa, los primeros brotes de primavera en amarillo y lila, las piñas tiernas en los pinos, una alfombra formada por una planta rastrera que se parece a la auyama, pero no es; nidos colgantes como los de los turpiales, troncos como corteza de pan, una rosa abierta y sin tallo junto a pétalos sueltos sobre el pavimento… ¿y esto qué fue? ¿Un ramo que el repartidor no quiso entregar? ¿Un no, un rechazo, una pelea?

Después de bajar al perro y hacer fotos de la breve caminata en el pinar, hablo con Marienna García-Gallo, una fotógrafa venezolana que también vive en Madrid. No nos llamamos por teléfono, tampoco quedamos por Skype. Documentamos la vida desde el enclaustramiento con imágenes y textos. Intercambiamos nuestros roles: a veces ella escribe y yo fotografío; otras, ella hace uso de su cámara y yo de mis teclas. Contamos esta vida de ventanas. Las fotografías más recientes en mi teléfono son collages hechos por Marienna. En ellos, nuestras ventanas se hacen una sola. En WhatsApp hemos nombrado la nieve a destiempo —el 27 de marzo caían copos—, la huida de las palomas, el alimento de las ardillas, la luz y sus vestidos. Así conformamos un diario a cuatro manos que publicamos en nuestras cuentas de Instagram.

El tiempo detenido obliga a la mirada.

Una limpieza de trastos me devuelve el juego de mesa Contesta por Tío Simón y con él la infancia de mi hijo adolescente. Sus risas al descubrir que la palabra Carabobo existe, las mías al escucharlo pronunciar Guaríco.

En este momento el único desplazamiento sin normas o restricciones es el mental. Nos movemos en el recuerdo. Para olvidar que en esta situación el ascensor redujo su capacidad a una persona, que no podemos conversar con los vecinos, que el piso del automercado tiene unas barras que marcan la distancia de un metro entre las personas que hacen la cola para pagar, o que la farmacia solo atiende por la ventanilla; mis pensamientos se van a los años en que mi hijo se disfrazaba de Manacho con cajas de cartón. En esos tiempos todavía se celebraban los cumpleaños con los compañeros del salón de clases. Piscina de bolas, bowling, cine infantil y patinaje sobre hielo.

La pista de hielo en estos momentos es una morgue improvisada.

La pista de hielo en estos momentos es una morgue improvisada.

El número de fallecidos es tan alto que no hay cómo manejarlo. Por eso en aquel lugar de risas, piruetas, caídas y deseos al soplar las velas, se apilan las vidas que fueron. La noticia me desbarata.

Logro reponerme a las 8:00 de la noche. Por fortuna el balcón también mira al pinar.

Son cifras de terremoto, me digo a mí misma, al chequear el número cada mañana. El 27 de marzo, por ejemplo, eran 4.858 muertos; 769 en las últimas 24 horas. Al ser un asesino invisible, un verdugo del que ignoramos casi todo, el gobierno y mucha gente subestimó las dimensiones que esto podía tener. No es para tanto, es más fuerte que una gripe estacional, solo mueren los de la tercera edad, yo voy a seguir entrenando, nos vamos a la playa, no quiero usar mascarillas, me lavo las manos siempre, yo sí beso, yo voy a la marcha. Quizás si hubiese fuego y sangre, habría más cuidado.

Pienso: el accidente con más muertos en la historia de la aviación comercial fue en 1979. Sucedió en Tenerife, en el aeropuerto de Los Rodeos. Un Boeing de KLM y un Boeing de Pan Am chocaron en la pista. Murieron 583 personas.

Hay jornadas en las que las bajas por covid-19 superan la cifra de este accidente.

Un accidente diario en hospitales colapsados, en camas de ancianatos, en unidades de cuidados intensivos.

Desde la ventana he visto lluvia, niebla, granizo, nieve y aplausos. He visto la ventana de Marienna con vecinos que fraternizan por primera vez.

Y me he enterado de la muerte de un amigo y de un tío, ambos de covid-19.

Luis Ginori, venezolano de amplia trayectoria en el mundo de la enología. Elegante, conversador, con sentido del humor, colaborador, siempre pendiente de café y risas. Falleció en Madrid después de tratar de superar el virus tanto como pudo.

No he querido saber muchos detalles porque duele. Leí que después de valorar sus posibilidades, decidieron atender a otra persona. Luis, todo vitalidad y chispa, suma en las estadísticas. Logré hablar con su hija y las palabras que más repetimos fueron dolor y soledad.

Mi tío Raúl murió en Tenerife. Estaba hospitalizado por una dolencia cardiaca. Compartía habitación con un paciente que comenzó a presentar síntomas de la covid-19. Le hicieron la prueba a ese compañero: dio positivo. Horas después, mi tío también presentó síntomas. Murió a los dos días.

Tío Raúl se definía como caraqueño, caraquista y adeco.

Nació en La Palma, en las Islas Canarias, y emigró en barco a Venezuela en 1957. Nunca quiso devolverse a España, pero se vio obligado ante un problema de salud en la familia. Guaro por adopción, Raúl soñaba con regresar a Venezuela. Siempre decía que a la vuelta lo primero que pediría sería un pabellón con baranda bien resuelto.

“Es que las tajadas de aquí no son lo mismo”, Lena.

Pienso en esos dos venezolanos, esos dos afectos que dejaron de respirar en España. Ambos el mismo día. Y sé que hay más víctimas venezolanas en las cuentas. Venezuela está siempre en mí. ¿Qué va a ser de mi país ahora que comienza a vivir la epidemia? ¿Qué va a pasar con mi familia, mis amigos, mis afectos, mis paisanos, en un lugar en el que no hay servicios, el sistema de salud es una ruina, el desabastecimiento es rutina, la especulación es oficio? ¿Cómo se va a vivir una pandemia que se propaga veloz en las ciudades del interior, en los pueblos, en los caseríos? ¿Funcionan los respiradores sin electricidad? ¿Cuántas camas disponibles? ¿Cuántos profesionales de la medicina permanecen en nuestras fronteras después de una diáspora que se cuenta en millones? ¿Cómo van a recibir clases los estudiantes, cómo va a teletrabajar la gente si el servicio de internet es lento cuando no inexistente?

¿Sabremos las cifras reales?

Si hay algo cercano a una plegaria es la formulación de esas preguntas.

No tengo respuestas.

En este encierro he sentido impotencia ante lo que está pasando en mis dos países, desorientación espacio-temporal, claustrofobia y he sufrido tres ataques de insectos imaginarios que me dejaron una erupción tangible.

Seguiré adaptándome a lo que haga falta para mantenerme y mantener a los míos como número azul.

Viviré la vigilia rastreando tesoros en la vida que fue y en el tiempo que es.

Cultivaré la concentración y defenderé mi cerco de silencio.

Y cuando esto pase procuraré no olvidar los días en que los pájaros perdieron el miedo.

7273 Lecturas

Lena Yau

Nací en Caracas, en 1968. Soy narradora, poeta, periodista e investigadora. Especialista en el vínculo entre literatura e ingesta. Licenciada en Letras y Master en Comunicación Social por la Universidad Católica Andrés Bello.

2 Comentario sobre “Los días en que los pájaros perdieron el miedo”