Estoy plenamente segura de que no están vivos

María José y Alexander tenían dos años viviendo juntos en Ciudad Guayana. Él, para hacerse con dinero extra al que le generaba su trabajo como abogado, comenzó a trasladar pasajeros hasta las zonas mineras del sur del estado Bolívar. Un día de mayo de 2018 ambos salieron de su casa y nunca más volvieron.

María José y Alexander tenían dos años viviendo juntos en Ciudad Guayana. Él, para hacerse con dinero extra al que le generaba su trabajo como abogado, comenzó a trasladar pasajeros hasta las zonas mineras del sur del estado Bolívar. Un día de mayo de 2018 ambos salieron de su casa y nunca más volvieron.

Fotografías: Fabiola Ferrero

Cuando María José llamó por última vez a su casa, el 5 de mayo de 2018, su madre supo que algo no marchaba bien. No solo porque marcó desde un número desconocido, sino porque la conversación fue rápida, de respuestas breves, sin detalles: no precisó dónde estaba ni cuándo volvería.

—Quédate tranquila —dijo—, estoy con Alexander en Maturín.

Teresa había visto por última vez a su hija cuatro días antes en Ciudad Guayana, donde la joven de 21 años vivía desde hacía dos años con Alexander Omar González, un abogado de 48, padre de siete hijos de dos matrimonios previos.

En todos esos días, Teresa había intentado comunicarse con María José, pero el teléfono parecía estar siempre apagado.

—María José, ¿qué es lo que pasa con ustedes? ¿Me tienen las llamadas bloqueadas? — le preguntó molesta en aquella breve llamada.

Del otro lado de la línea solo hubo silencio.

Cuando la joven colgó, la madre corrió a marcarle al número del que provino la llamada.

Pero otra vez encontró silencio. Y un tono entrecortado.

Ese día y los siguientes —que fueron sumando meses— escucharía una y otra vez ese tono entrecortado.

Los meses se convirtieron en más de un año.

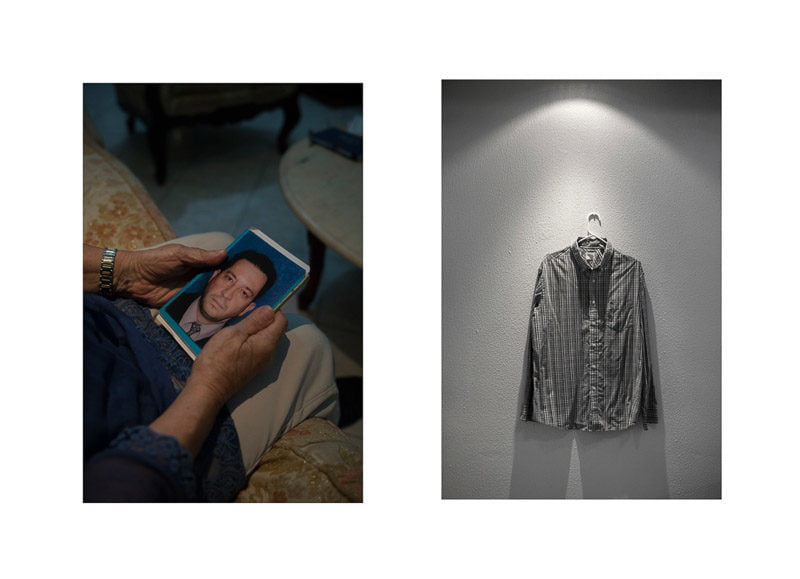

Teresa*, un ama de casa que se dedicaba a comercializar víveres, trabaja, trabaja y trabaja tratando de tener el tiempo ocupado y así no pensar tanto. Pero a veces vuelve a repasar en su mente aquella llamada, la voz de su hija, y cada día previo a la última vez que la vio. Quizá buscando algún detalle que pueda explicar esta espera. Tal vez tratando de poner en orden cómo sucedieron las cosas. No suelta la carpeta en la que reposan las dos actas de denuncia que ha hecho. Pero ya perdió las esperanzas: habla de su hija y de su yerno en pasado.

—Estoy plenamente segura de que no están vivos.

María José Tocuyo Figueredo era la menor de tres hermanos. Junto a Alexander Omar González, tenía planes de migrar. Para tratar de conseguir un ingreso extra a su trabajo como abogado, él compró un puesto en una cooperativa de transporte y a principios de 2018, en sus ratos libres, comenzó a trasladar pasajeros desde Ciudad Guayana hasta Upata, en el sur del estado Bolívar, justo donde comienzan los pueblos en los que día y noche mucha gente extrae oro ilegalmente de las entrañas boscosas de la Amazonía venezolana.

En uno de esos viajes, Alexander conoció a Alejandro, un minero trigueño, bajo y con entradas pronunciadas en la frente, a quien apodaban “el mano mala” por un defecto de nacimiento en su mano derecha. El minero le pidió que lo llevara a Maturín, en el estado Monagas, a buscar piezas para unos molinos procesadores de oro, que luego venderían en El Callao, una localidad conocida por sus pintorescos carnavales y sus minas de oro. A cambio de la movilización, le pagaría a Alexander la mitad de la ganancia por la venta de esas piezas.

Y así fue: Alexander recibió como pago 17 gramos de oro fundido, valorado en 680 dólares.

—Me fue muy bien. Le caí muy bien a esa gente y me están pidiendo unos materiales de construcción: cemento, asfalto líquido, cal. Quisiera invertir en eso, y después de ese negocio, no ir más, porque no me agrada lo que ocurre allá, eso es horrible—le dijo a Teresa al volver.

Y ella, que lo recuerda como un hombre “de mundo”, que recientemente había llegado de México, lo entendía.

Esa fue la última conversación que sostuvieron.

La familia no sabía que Alexander y María José se habían ido a Monagas a comprar esos materiales de construcción hasta aquella llamada que recibió Teresa el 5 de mayo de 2018.

Teresa fue a la casa de la pareja. Quería ver si había algo anormal, si todo estaba en su sitio, revisar las pertenencias de su hija, verificar si estaba el pasaporte de Alexander. Alguna pista. Pero no pudo entrar.

Días después, llegaron a Ciudad Guayana los papás de Alexander, que no sabían que su hijo había estado trasladando pasajeros a las minas.

—Tiene que ser que están haciendo negocios por allá. En las minas se pasa el tiempo muy rápido —le dijeron ellos a Teresa, tratando de calmarla.

Pero nada le quitaba la angustia. Algo debía ocurrir porque ella conocía a su hija, sabía que le hubiese avisado. Teresa se hacía preguntas, trazaba conjeturas. Llegó a pensar que el propio Alexander le había hecho algo a María José y que estaba implicado en la desaparición. Pero tampoco parecía posible porque la relación entre ellos marchaba bien. O eso parecía.

Las familias pensaron que se trataba de un secuestro, pero lo descartaron porque nadie había llamado para pedir rescate.

Luego de dos meses, la familia se animó a poner la denuncia. El 14 de julio de 2018 fueron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de San Félix, en el estado Bolívar.

—Seguro se fueron del país, ¿por qué se preocupa tanto? —le respondieron allí apenas contó lo sucedido.

Y le dijeron que, si aparecían, los iban a meter presos.

El 19 de julio de 2018, la familia viajó hasta el Cicpc en Tumeremo, más al sur, y pusieron la denuncia por segunda vez.

—De verdad, verdad, el cuerpo policial no se va a meter para El Dorado, los pranes están mejor armados que nosotros, lo único que usted puede hacer es localizar a Alejandro o al mecánico, traerlo a Tumeremo y aquí nosotros lo hacemos hablar —le dijeron.

Se referían a un mecánico oriundo de Ciudad Guayana que en varias ocasiones los acompañó en los viajes a las minas y se había quedado a vivir en El Dorado. Y a los pranes, que son quienes comandan grupos delictivos en la zona y se constituyen en dueños de minas.

Las denuncias de nada sirvieron. La contratación de un detective privado, tampoco. Los varios viajes que hicieron a Monagas, menos. En la casa de la mamá de Alexander solo hay una foto de él en su graduación como abogado. Los demás retratos que tenían, quizá para atenuar un poco el dolor, los guardaron.

—No vivo, subsisto —dice ella, con su voz tenue—. A mi hijo no le gustaba eso. Es lo que me llama la atención. No tenía necesidad… yo no lo he aceptado.

En abril de 2019, ella viajó a El Dorado a visitar una posada en la que, según le dijeron, habían visto a “el mano mala”. Pero al llegar allá no vieron al minero. A ella le dio miedo preguntar por él y se devolvió sin ninguna certeza. En la zona, un militar le recomendó no volver por seguridad.

—No los van a revivir —dice Teresa—, pero consiguiendo los cuerpos les damos sepultura y sabemos que no los vamos a ver más.

Ambas madres recurrieron a videntes. Y les confirmaron su funesta sospecha: no están vivos. María José y Alexander no van a volver.

*Nombre modificado para resguardar la identidad del personaje.

Lea las otras historias

Mientras no vea un cuerpo no puedo decir que está muerto

El fotógrafo Wilmer González solía acompañar a periodistas a las minas de oro, que conocía muy bien, en los estados Delta Amacuro y Bolívar. A eso salió de su casa el 16 de febrero de 2018 y no ha vuelto. A Lucy, su esposa, le han dicho que está muerto, pero ella sigue refiriéndose a él en presente.

El fotógrafo Wilmer González solía acompañar a periodistas a las minas de oro, que conocía muy bien, en los estados Delta Amacuro y Bolívar. A eso salió de su casa el 16 de febrero de 2018 y no ha vuelto. A Lucy, su esposa, le han dicho que está muerto, pero ella sigue refiriéndose a él en presente.

¿Qué hizo mi hijo para que se lo tragara la tierra?

Eudy de Jesús Gómez Basanta, de 31 años, desapareció la mañana viernes 28 de abril de 2017 cuando salió al campo cabalgando sobre un caballo blanco que pretendía cambiar por otro. Desde entonces Damelis, su madre, no ha dejado de buscarlo. Tan solo lo escucha hablar en sueños.

Esta historia forma parte de la serie Fosas del silencio: Los desaparecidos en la búsqueda de El Dorado, un trabajo de Codehciu en alianza con La Vida de Nos.

Esta historia forma parte de la serie Fosas del silencio: Los desaparecidos en la búsqueda de El Dorado, un trabajo de Codehciu en alianza con La Vida de Nos.

3073 Lecturas

María Ramírez Cabello

Soy periodista en la región amazónica, al sur de Venezuela. Cuento historias en un estado fronterizo con la mayor anarquía minera. Trabajo en el Correo del Caroní y colaboro con medios internacionales.

3 Comentario sobre “Estoy plenamente segura de que no están vivos”