La sonrisa que se hundió en aguas turbias

La noche del sábado 23 de marzo de 2019, Ángela Aguirre salió a la fiesta de cumpleaños de un amigo en el Club Ítalo de Puerto Ordaz. Nunca más volvió: tres días después encontraron su cuerpo sin vida flotando en un balneario del río Caroní. Desde entonces, Ángel Aguirre, su padre, no ha descansado en la búsqueda de justicia. En estos meses ha encarnado una lucha que desconocía.

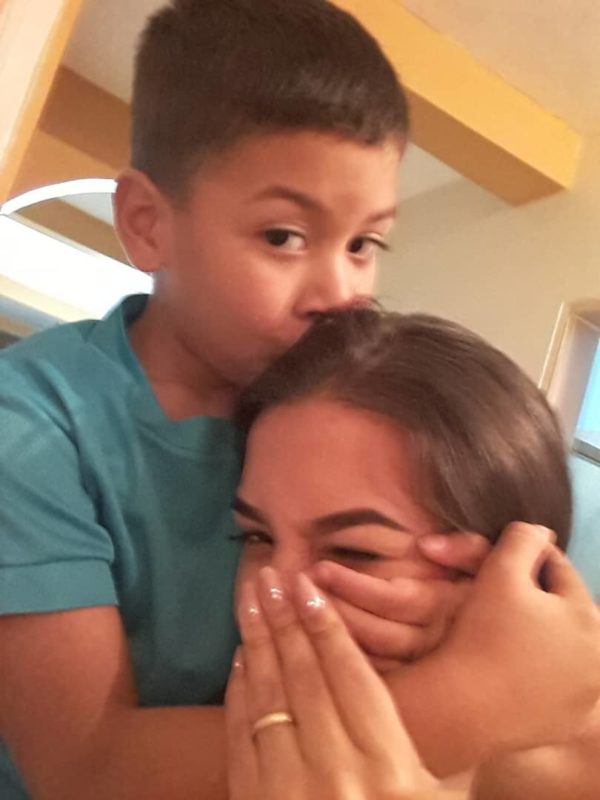

Fotografías: Raúl Vejar Wiliams / Álbum familiar

Fotografías: Raúl Vejar Wiliams / Álbum familiar

Las pancartas hechas de papel bond y cartulinas de colores llamaban la atención de Ángel. Mensajes de justicia, llamados a la no violencia, el nombre de su hija Ángela Aguirre tantas veces escrito. Era el día de la audiencia que tanto habían esperado. Estaba ocurriendo lo que durante semanas toda la familia vio crecer: la mirada de Ciudad Guayana sobre ellos. Mientras tanto, la etiqueta #JusticiaParaÁngelaAguirre era tendencia nacional en la red social Twitter.

La presencia de tantas personas atentas al caso era algo que Ángel y su esposa Yerlis consideraban positivo. No querían que el caso se olvidara. Era necesario hacer presión para que los funcionarios hicieran su trabajo como era debido. O por lo menos ese era el plan. A eso querían aferrarse aunque nada —ni las pancartas, ni las protestas— traerían de vuelta a Ángela, la adolescente de 16 años que amaba bailar y cantar.

¿Qué más podían hacer?

Para Ángel Aguirre todo era nuevo. Violencia contra la mujer, femicidio, leyes, derechos de la mujer. Apenas se acostumbraba a los mensajes de apoyo. Tres semanas antes no sabía nada de eso.

Tres semanas antes él era otro.

Era el sábado 23 de marzo de 2019. En la mañana, Ángela Aguirre cuidó a su hermanito de 6 años mientras sus padres hacían compras. Cuando regresaron, desayunaron todos juntos y, a las horas, almorzaron.

Yerlis Yaguare de Aguirre tiene una peluquería en su casa y a Ángela le encantaba ayudarla. La adolescente de 16 años había hecho cursos, talleres de estética: sabía sacar cejas, secar pelo. Era un apoyo para el negocio. Y, tan coqueta, se sentía cómoda. Cuidaba mucho su forma de vestir, se maquillaba, cuidaba sus cejas de forma que quedaran como una curva perfecta para el marco de su cara.

Era una joven divertida. Hacía morisquetas a su mamá de vez en cuando, bailaba sus canciones favoritas en la casa, era cariñosa con su hermanito y muy unida a su hermana mayor, con la que compartía habitación. Era buena estudiante, soñaba con ser una profesional de la salud mental.

La familia ahora habla de ella en pasado.

Era, hacía, bailaba, soñaba.

Ese sábado fue la última vez que la vieron.

Varios amigos de Ángela cumplían años y la joven no se decidía a cuál reunión ir.

—Mamá, Francelys está de cumpleaños —dijo Ángela.

Se trataba de una amiga de muchos años. Sus padres le propusieron que fuera un rato, hasta temprano, porque buscarla desde Los Alacranes, la zona donde viven, hasta Guaiparo, iba a ser peligroso en la noche.

—¿Para qué voy a ir si ella apenas se está arreglando y no me va a dar tiempo de compartir con ella? —respondió la adolescente.

Entonces hubo un cambio de planes.

Otro amigo, José Alberto Cedeño, cumplía 18 años y lo celebrarían en el Centro Ítalo Venezolano de Guayana, conocido también como Club Ítalo, a secas.

—¡Papá, mira, José Alberto también está de cumpleaños, me está invitando al Club Ítalo, para celebrarlo en la piscina!

—Bueno, déjame discutirlo con tu mamá.

Los padres estuvieron de acuerdo en dejarla ir. Permitieron que su muchacha saliera a distraerse un rato. El Club Ítalo era un lugar cerrado, seguro, con vigilancia. Y Ángela se lo merecía: tenía buenas calificaciones. Ellos confiaban mucho en ella. Conocían a todas sus amistades, incluso a José Alberto Cedeño.

—Te dejamos a las 5:00 de la tarde y te buscamos a las 8:00 —le dijo Ángel, sin aceptar peros.

Ángel Aguirre usa camisas abotonadas de manga corta por dentro de su pantalón de vestir y correa negra. Su cuero cabelludo está cubierto por una sombra de cabello con tonos grises y blancos. Cuando habla de su hija, a pesar de su rostro duro de piel trigueña, su voz se quiebra. Se lleva las manos a los ojos como si le picaran. No puede disimular las lágrimas. El dolor prevalece. El recuerdo de ese día también. Yerlis, con un cabello tan oscuro como el de sus hijas, también sufre mucho.

Extrañan a su Ángela.

“Queremos justicia para Ángela”, “No a la impunidad”, “No al femicidio”, “Ni una más”, “Que nada compre la conciencia”. Las tipografías improvisadas a mano en las pancartas de adolescentes y mujeres se sumaban a la causa. Ese sábado 13 de abril, cuando se celebraría la audiencia, más de 70 organizaciones venezolanas de la sociedad civil, entre ellas la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), exigieron justicia para Ángela en un comunicado: “Demandamos que se garantice el pleno acceso a la justicia, sin dilaciones indebidas, con respeto al debido proceso y las garantías judiciales, con actuaciones de los órganos de justicia y con la debida diligencia que permita castigar a los responsables y hacer justicia para Ángela y sus familiares”.

Todo era abrumador. Tres semanas atrás Ángel había dejado a su hija frente al Club Ítalo.

—Nosotros nos encargamos de llevarte y de pasarte buscando —le dijo el padre.

Llegaron a la entrada del club. Ángela se despidió de ellos, pero no entró a la sede del Ítalo directamente, sino que caminó hasta un vehículo que la esperaba.

Ángel no logró identificar el vehículo que entraba en el club con su hija. Tenía un mal presentimiento, pero él conocía a José Alberto, amigo de Ángela desde hacía tres años. Moreno, un poco bajo de estatura, ex novio de la mejor amiga de ella, parecía un muchacho de bien.

Pero a las 8:00 de la noche, Ángela no respondía su celular. A las 8:30, tampoco… ni a las 9:00. Algo debía pasar porque ella no tenía fama de desobediente. En redes sociales había publicado una selfie dentro de una embarcación que la familia desconocía. Cargaba lo que parecía un chaleco salvavidas, y sonreía.

“Ángela, si no respondes voy a ir a buscarte yo misma al club”. Yerlis empezaba a perder la paciencia a las 10:00 de la noche y le dejó mensajes de voz. A medianoche aún no tenían noticias. Ángelis, hermana mayor de Ángela, llamó al cumpleañero.

—No sé, no sé. Ella se perdió —le dijo el joven, somnoliento y claramente ebrio, que colgó la llamada y no respondió más el celular.

Todo comenzaba a desmoronarse en ese instante.

La familia empezó a evaluar las opciones que tenían a la mano. Fueron —veloces, tristes, preocupados, molestos— a la casa de José Alberto. Cuando llegaron, tampoco les dieron respuestas. El cumpleañero estaba borracho, y repetía un relato sospechoso: que Ángela se había caído de una lancha que no estaba en movimiento, en la que presuntamente irían a la Isla La Terecaya con otras seis personas, a las 8:30 de la noche. Se distrajeron, voltearon la cabeza y ella ya no estaba. Como si se la hubiese tragado el río.

Todo era absurdo para Ángel. ¿Cómo siete personas no vieron qué le pasó a su hija? ¿Cuál lancha? ¿Por qué no avisaron a la familia? ¿No se iban a bañar en la piscina? ¿Dónde estaba Ángela? ¿Dónde estaba Ángela? ¿Dónde estaba Ángela?

El joven, con el aliento impregnado a alcohol, le devolvió algunas pertenencias de su hija. Entre ellas, su teléfono inteligente, con más de 50 llamadas perdidas y la pantalla partida. Ya se habían hecho las 3:00 de la mañana. Ángel se sentía con las manos atadas. Ante la falta de coherencia de lo relatado, subieron nuevamente a su vehículo y buscaron ayuda de familiares en el sector Yara Yara de Puerto Ordaz, para empezar la búsqueda y trazar un plan de acción. A las 4:00 llegaron a la entrada del club.

—Unas personas quisieron sacar una lancha anoche del club y nosotros lo impedimos —dijo un vigilante.

Ante los rostros de preocupación, el hombre agregó.

—Si la niña se cayó y tenía el chaleco salvavidas puesto, hay bastantes posibilidades de que esté con vida.

Un periodista vestido con saco azul, micrófono en mano, se le acercó ese sábado 13 de abril. Frente a ellos un camarógrafo capturaba el momento en vivo con su teléfono. En las puertas del Palacio de Justicia de Ciudad Guayana, en Alta Vista, se aglomeraban familiares, amigos y guayaneses que habían seguido el caso por redes sociales.

Un periodista vestido con saco azul, micrófono en mano, se le acercó ese sábado 13 de abril. Frente a ellos un camarógrafo capturaba el momento en vivo con su teléfono. En las puertas del Palacio de Justicia de Ciudad Guayana, en Alta Vista, se aglomeraban familiares, amigos y guayaneses que habían seguido el caso por redes sociales.

—Esta sería la quinta vez que los siete implicados en este caso llegarían a este tribunal; en breves minutos, se espera que inicie esta audiencia de presentación… —decía, confiado, el periodista.

Ángel, acompañado de su esposa Yerlis, esperaba su turno para intervenir. Las sombras de los árboles lo protegían del sol pero no tapaban sus nervios. Nunca habría imaginado estar en aquella situación.

—Esto es algo nuevo para nosotros —hablaba Ángel al micrófono—. La falta de conocimiento no sé si sea… en beneficio o perjuicio… nada más queremos que se aclare todo… que prevalezca la justicia.

El domingo 24 de marzo inició la búsqueda del paradero de Ángela.

Yerlis no paraba de llorar y Ángel no encontraba palabras para consolarla. Pero eso no frenó su convicción. Contactaron a la unidad de rescate acuático y luego se dirigieron en la mañana a las sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en San Félix. A las 7:30 los atendió un funcionario.

—Mi hija se extravió con un grupo de personas adultas y me parece muy extraña su desaparición —declaró rápidamente Ángel.

—Sí, ya unos amigos me llamaron. Unas personas estuvieron por aquí anoche.

Ángel quedó perplejo.

—¿Pero cómo es eso que todo el mundo sabe y nosotros, que somos sus padres, somos los últimos?

—Para extravío de personas hay que esperar 72 horas para formular la denuncia —solo le supo decir el funcionario.

−¿Cómo es eso? Ella se extravió con un grupo de personas. Es cuestión de interrogarlos para saber dónde está la niña.

—Si quiere… pase más tarde. Para ver si el comisario de guardia le quiere tomar la denuncia.

Pero el tiempo era muy valioso. Tenían la misma ropa que la noche anterior, y fueron a su casa para asearse. Volvieron al Club Ítalo y los vigilantes los dejaron acceder al área de la marina.

Ya había zarpado una lancha con miembros de la unidad de rescate acuático. Fueron tres días de búsquedas por las aguas oscuras del río Caroní. Algunos lancheros prestaron sus embarcaciones y con el pasar de las horas la noticia por redes sociales empezaba a crecer. Fueron muchísimos viajes, ida y vuelta, hacia la Isla La Terecaya. Buscaron por las zonas descritas por las personas que el 23 de marzo acompañaban a Ángela en la lancha.

En una ocasión, entre tanta búsqueda, Ángel intercambió palabras con el dueño de la lancha en la que desapareció su hija, José Zorrilla, de 44 años, moreno y alto, padrastro de José Alberto.

—Por favor, necesito que me explique qué pasó.

—Lo que pasó es lo que cuenta José Alberto. Él estaba sentado con ella, se volteó y de repente la niña ya no estaba —respondió, tajante.

Cayó la noche del domingo. A las 9:00 suspendieron las actividades de búsqueda hasta el otro día.

La casa de Ángel y Yerlis tiene una sala con un par de muebles en los que caben al menos ocho personas. Esa noche del domingo 24 de marzo estaba abarrotada de gente que se unió a ellos para planificar el rastreo. La presión por redes sociales y el contacto con medios de comunicación comenzó a ser importante.

No pudieron dormir esa noche.

“Nada más ver la inmensidad de ese Caroní, y no encontrar a mi niña… ¿Estará todavía en el agua? ¿Tendrá frío?”, se preguntaba Ángel. El hijo de 6 añitos en su inocencia preguntaba por Ángela.

—Mi hermanita estaba en una lancha, se cayó al agua, y se perdió —decía.

Al padre se le arrugaba el corazón: su familia unida pero a la vez rota.

¿Encontrarla, viva o muerta, les daría la paz que querían?

El cuerpo de Ángela Aguirre fue localizado el martes 26 de marzo de 2019. Flotaba cerca de un balneario llamado El Rey.

El cuerpo de Ángela Aguirre fue localizado el martes 26 de marzo de 2019. Flotaba cerca de un balneario llamado El Rey.

Esa mañana, Ángel finiquitaba algunos trámites para la denuncia de la desaparición de la adolescente. Regresó para colaborar con la búsqueda y se encontró con que el club estaba militarizado por órdenes del gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri. Se dio cuenta de que el caso empezaba a llamar mucho la atención.

Dejaron entrar a Ángel con su vehículo tan pronto se identificó. Su cuñado lo esperaba en la entrada.

—¿La viste? —le preguntó.

—¿Si vi qué?

—A la niña. Ya la encontraron.

—¡¿Qué?! ¡¿Cómo va a ser?! —Ángel no podía creerlo.

Cuando llegó a la orilla encontró a Yerlis. Lloraba, inconsolable, frente al río Caroní.

En la morgue, un funcionario del Cicpc se acercó a los padres. Ambos seguían llorando rodeados del olor a muerte. El hombre les pidió algunos documentos. Antes, en el río, no les habían permitido acercarse a Ángela. La habían visto boca abajo, de lejos. No lograron ver el cuerpo de cerca, pero ya circulaban fotos en Internet y en cadenas de WhatsApp. Como en la morgue los hacían esperar, Ángel se quejó.

—¡No hemos hecho el reconocimiento del cuerpo de mi hija! ¡No he visto el rostro de mi hija!

El hombre ingresó primero al sitio donde tenían el cuerpo y luego de unos minutos salió.

—No les aconsejo ver a la niña. No les voy a quitar su derecho de ver a su hija… A reconocer su cuerpo. Pero yo no se los aconsejo por la forma como está. Esta no es su niñita bonita.

Ya le habían hecho la autopsia al cadáver.

La advertencia del funcionario los asustó. Así que se les ocurrió pedirle que tomara fotografías en partes del cuerpo que ellos pudieran reconocer: tres orificios en el lóbulo de una oreja y cuatro en la otra; y un pequeño queloide a nivel de la cintura, del lado izquierdo.

Las fotografías hablaban por sí solas.

El hallazgo del cuerpo no facilitó la situación de la familia. Después de tres días de redes sociales agitadas, toda Ciudad Guayana quería saber qué había pasado con Ángela Aguirre.

El hallazgo del cuerpo no facilitó la situación de la familia. Después de tres días de redes sociales agitadas, toda Ciudad Guayana quería saber qué había pasado con Ángela Aguirre.

“Y por qué la dejó salir de noche siendo una niña”, “Ella se lo buscó por andar con esas amistades”, “¿Y los padres de esa menor de edad dónde estaban?”. No todos los mensajes eran de apoyo. La revictimización se hizo frecuente durante los primeros días, lo que añadía otra carga sobre los hombros de Ángel y su familia.

Ángel se enteró de la necropsia como el resto de los guayaneses. Los familiares desconocían los resultados del informe forense, pero el caso ya era mediático.

Las siete personas que estuvieron en la lancha con la adolescente fueron detenidas por el Cicpc el 27 de marzo. Ese mismo día el director de este organismo, Douglas Rico, publicó en su cuenta personal de Instagram que, de acuerdo con la autopsia realizada, la causa de muerte había sido asfixia mecánica por inmersión. Destacó la presencia de lesiones en las partes íntimas de Ángela y moretones en otras zonas. El padre, de nuevo, fue el último en enterarse de esa información.

Dos días después, en una rueda de prensa, Rico pareció desmentir su propia publicación, alegando que había sido un homicidio —no un femicidio—, y omitiendo la violencia sexual contra la menor de edad. La familia canceló el funeral por órdenes del Cicpc, y una segunda autopsia se le realizó al cuerpo sin la consulta de los padres.

—“¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!”

Ángel grita con sus seres queridos cada vez que exigen que el Estado haga su trabajo en proteger a las niñas, adolescentes y mujeres. Después de protestar frente a los tribunales, llega a su casa y en la sala ve la foto de Ángela en la pared. Una imagen en la que ella sonríe. No puede evitar llorar al imaginar el sufrimiento por el que pasó.

Las autoridades aún le pasan por encima a los Aguirre: los siete detenidos (cinco hombres y dos mujeres) esperan un proceso de investigación judicial después de la audiencia del 13 de abril, que con anterioridad fue suspendida múltiples veces. Una fiscal encargada del caso declinó competencias y fue recusada a principios de abril luego de rumores de extorsión y corrupción con miembros del Cicpc; pero continúa revisando el expediente, según denuncias de los familiares y sus abogados. Los imputados no fueron trasladados a sus sitios de reclusión, sino que gozan de privilegios en las instalaciones de la policía científica.

La cara de Ángela le da las fuerzas a su padre. En Internet, las fotos lo retratan junto a su esposa. Siente que, de alguna manera, la muerte de “su niña”, como él la llama, inició la conversación sobre este tipo de casos. Un tweet, una etiqueta, enviar. Ángel publica novedades del caso y mensajes de justicia. Hay pancartas de colores que se suman todos los días. Y el río Caroní, esa inmensa mancha negra que devora los cerros por las noches, es el gran testigo de que le robaron, para siempre, la sonrisa que su hija Ángela hundió en las aguas turbias.

Esta historia fue producida dentro del programa La vida de nos Itinerante, que se desarrolla a partir de talleres de narración de historias reales para periodistas, activistas de Derechos Humanos y fotógrafos de 16 estados de Venezuela.

Para su realización, se contó con el apoyo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu)

Para su realización, se contó con el apoyo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu)

11760 Lecturas

Raúl Vejar Williams

Periodista guayanés enamorado de la literatura y el cine; con un corazón que late por la justicia social, la democracia y la defensa de los Derechos Humanos.

5 Comentario sobre “La sonrisa que se hundió en aguas turbias”