La gente quería ver el milagro de tantas oraciones

Un día de mayo de 2004, al amanecer, tres amigos salieron a pescar en el mar de La Sabana, en las costas de La Guaira. Estaban en altamar cuando el motor de la embarcación en la que iban estalló. Al caer la noche, en el pueblo se extrañaron porque no volvían. Y entonces comenzaron a buscarlos.

Un día de mayo de 2004, al amanecer, tres amigos salieron a pescar en el mar de La Sabana, en las costas de La Guaira. Estaban en altamar cuando el motor de la embarcación en la que iban estalló. Al caer la noche, en el pueblo se extrañaron porque no volvían. Y entonces comenzaron a buscarlos.

ILUSTRACIONES: WALTHER SORG

ILUSTRACIONES: WALTHER SORG

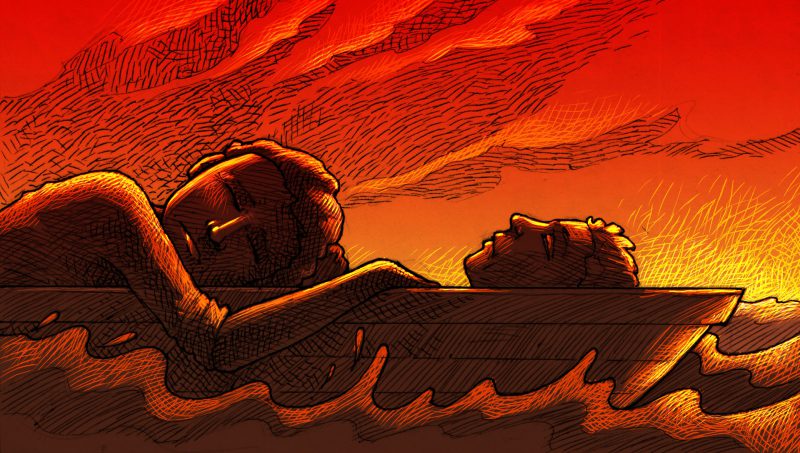

Durante la temporada de lluvias, que abarca el segundo trimestre del año, el mar de La Sabana se transforma. Deja de ser sereno y verdeazulado, y se transforma en aguas de imponentes olas grisáceas, que amenazan con tragarse a quien se atreva a meterse en ellas.

Así se encontraba aquel 7 de mayo de 2004, cuando Pocholo, Cheta y Chapu salieron, como cada mañana, a pescar ojón: encendieron el motor, que rugió con fuerza, y se adentraron en el mar a gran velocidad. Los tres amigos se dirigían a El Ensillado, a 19 millas náuticas de La Sabana, el pueblo de La Guaira en el que crecieron. Allí, donde no hay grandes rocas, islas ni nada más que cielo y mar, podían lograr una buena pesca.

Pero Pocholo lanzaba su nylon una y otra vez, sin éxito. Cheta y Chapu tampoco tenían buenos resultados. “Mejor nos movemos a otro lado”, les dijo a eso de las 10:45. Tomó la cuerda del ancla y tiró hasta subirla. Fue hacia la parte trasera de la lancha y, en ese instante, una repentina explosión lo hizo tambalear. Del motor salió una nube de humo gris, y comenzó a oler a combustible quemado.

Con el corazón ahogando su garganta, Pocholo intentó ponerlo, pero el botón de encendido estaba completamente dañado. Allí, lejos de la costa, en medio de la nada, se dispuso a intentar repararlo. Mientras, con las frentes empapadas en sudor y las manos rasgadas de callos, Cheta y Chapu lanzaron el ancla buscando quedar nuevamente fijados, pero la cuerda ya no llegaba: la brisa y la corriente los habían arrastrado a una profundidad mucho mayor.

En el pueblo, a muchos kilómetros más allá, el sol alcanzaba su punto más alto antes de empezar a descender. A las 4:00 de la tarde, todas las embarcaciones que habían salido en la mañana ya habían vuelto, excepto la de Pocholo, Cheta y Chapu.

—Esos se quedaron por ahí jodiendo —comentó José Alfredo, un vecino— ya deben estar por regresar.

—No sé, mira el sol, ya por aquellos lares tuvo que haber bajado —respondió el pescador a su lado— y Pocholo sabe que la marea sube duro en estos meses.

—Bueno, vamos a esperarlo hasta las 6:00 de la tarde, si no salimos a buscarlos— dijo José Alfredo, más cauteloso, observando las enormes olas que se formaban, y la corriente que anunciaba la llegada de la noche.

Cuando finalmente se puso el sol, ya no eran solo dos pescadores quienes esperaban viendo el horizonte. Otros tantos se habían unido. Comentaban sus teorías sobre el retraso de los tres amigos y cómo organizarse para salir a rescatarlos.

Ni durante la noche, la madrugada, o la mañana siguiente, Pocholo, Cheta y Chapu regresaron.

A diferencia de sus colegas en tierra, esa primera noche Pocholo mantuvo los ánimos en alta mar. “Tranquilos, vale. Ya mañana nos verán”, decía. El bamboleo de la lancha afectó a Chapu, quien se mantuvo con náuseas. Cheta, en cambio, se distrajo contando las estrellas, tratando también de distraer el hambre que sentía: ya habían devorado las arepas y el plátano con pescado que habían llevado para desayunar en medio de la faena.

Así transcurrió una noche más.

El pequeño espacio de la lancha los obligó a perder el pudor y se quitaron la ropa para estar más cómodos.

Peores noches pasaron sus madres, cuando les informaron que sus hijos estaban varados. Las lanchas ya habían dado varias vueltas cerca de la zona, y no los habían encontrado. Incluso, varios pescadores fueron juntos a El Ensillado, y nada que los hallaron.

Olga, la madre de Chapu, en medio de los malos presagios, decidió alertar a las autoridades de La Guaira, con la esperanza de que iniciaran la búsqueda desde el aire. Alda, la mamá de Pocholo, no vivía en La Sabana. La llamaron. Sin detenerse a parpadear, juntó las fuerzas que le quedaban después de colgar, y bajó en el primer carro que encontró hasta El Puerto, donde las autoridades marítimas le dijeron que pronto iniciaría el operativo.

En aquellos años, la comunicación todavía era precaria: contaban con pocos teléfonos celulares y radios, por lo que transcurrían horas para que en La Sabana recibieran alguna nueva coordenada por parte de quienes llevaban a cabo las labores de búsqueda aguas adentro.

Los tres amigos perdidos estaban desesperados del hambre. La lancha ya no era la que conocían. La proa era una cama, al igual que los bancos. El piso siempre estaba empapado. Tenían que hacer sus necesidades en el mar.

Durante la mañana del tercer día, habían perdido la noción de dónde se encontraban. Todo lo que reconocían se redujo a un cielo abierto y despejado y un mar infinito.

—¡Vamos, vamos a pararnos! ¿Qué pasa, pues? —ordenó Pocholo, mientras observaba el motor dañado—. No podemos pasar otra noche como la de ayer, casi no la contamos. Tenemos que turnarnos.

—¿Para qué? —respondió Cheta con desdén—. Lo único que a mí me para es el aguardiente.

—Pues así sea por eso —exigió Pocholo—, aunque no tengas a nadie allá, hay que llegar. Te toca la primera guardia.

Aquella afirmación no era del todo cierta. Cheta contaba las estrellas para tratar de adivinar qué hora era, y para distraerse: no quería pensar en su mamá, que seguramente estaba muriendo de angustia. En su primera guardia, mientras los otros dormían, vio enormes peces de colores, con plumas en lugar de escamas y estrellas de mar que subían a la superficie. Sentado en el borde de la embarcación, intentó pescarlos, pero nada consiguió.

De pronto, una gota le cayó en el ojo. Y comenzó a llover. Sin tener un envase para recolectar agua, Cheta despertó de inmediato a Chapu, quien se quitó la camisa pestilente por el sudor del día, y la tendió en el piso de la embarcación. Dejó que se empapara, mientras él y los otros dos abrieron la boca para tratar de beber sorbos. Cuando escampó, casi entrando la mañana, doblaron las camisas como un acordeón, las exprimieron sobre sus caras y bebieron lo que pudieron.

En La Sabana, las noticias seguían recorriendo la carretera. Ya habían pasado más de 48 horas sin ningún rastro. Alda, una mujer larguirucha y alegre, pareció envejecer durante esos días. No podía dormir ni alimentarse; de solo pensar que su hijo no lo hacía, su estómago se contraía.

—Es que ellos no llevaban nada —dijo Olga cuando logró llamarla—. Ni comida ni agua. Esos muchachos están a la suerte de Dios.

—Organiza una vigilia para rezar —respondió Alda—. Mañana estoy allá.

Con el primer rayo de sol del cuarto día, Alda dejó su guardia en El Puerto, y apareció en La Sabana. Abrazó a Olga y a la madre de Chapu. Por la tarde, niños, jóvenes y viejos se concentraron en la bajada de la playa, frente a la imagen de la Virgen del Valle, que llenaron con cientos de velas, para rezar. Pero la noche transcurrió sin noticias. Los helicópteros no venían nada, los barcos tampoco.

“Lo más seguro es que ya se alejaron de las costas venezolanas”, escucharon las madres por radio.

Los pueblos cercanos atendieron el llamado a la oración, y se congregaron. Desde misas en la mañana, hasta velorios al amanecer. Aun así, Alda sentía que le faltaba algo por hacer: una tarde bajó a la playa y se dejó caer en la arena. Sollozó a la vez, adquiriendo la forma de un diminuto caracol. Llenó sus puños de arena, levantó el rostro y le gritó al mar:

—Ya que tú te los llevaste, devuélvemelo aunque sea muerto, para darle santa sepultura como Dios manda. Envíame su cuerpo.

Durante esa tarde la tempestad llegó hasta ellos como un torbellino final. Del cielo caían centellas y las olas aumentaron su tamaño. Pocholo, con los labios quemados y los ojos irritados, se quedó en silencio. Chapu ni siquiera era capaz de intentar sacar el agua que entraba en la lancha. Y Cheta continuó en el borde, intentando pescar un tiburón blanco que desde la noche anterior rondaba la embarcación. No se acercaba lo suficiente, pero él lo tenía medido con el puñal.

Se imaginó degustándolo.

Ya no disponían de fuerzas. Sin un bocado en cuatro días, sentían un hueco en el estómago.

Gritaron casi hasta quedarse mudos, pero nadie los escuchó.

Fue entonces, cuando Pochoclo tomó una decisión: si la nave se hundía esa noche, él se iría con ella. Analizó todas las opciones para quitarle el cuchillo a Cheta, quien, en su empeño de atacar al tiburón, no lo soltaba.

Esa noche la guardia era suya, pero el cansancio extremo de mantener a sus amigos con cordura le había restado energía. Viendo a la Osa Mayor, cerró los ojos y se durmió. Soñó que un caballo negro montaba las olas e intentaba llevárselo. No tenía jinete, pero sí unos ojos rojos intensos que lo apuntaron con una luz cegadora. Cuando los abrió, se dio cuenta de que aquello que lo alumbró no era un caballo, sino un barco. El éxtasis invadió su cuerpo como una carga de corriente.

Lanzó maullidos silenciosos y le cayó a patadas a Cheta y Chapu. Intentaron levantar el ancla, guiados por una fuerza sobrenatural, y remar. Pero la distancia era larga y la corriente estaba en su contra.

Pocholo tocó fondo, como nunca antes desde que olió el combustible que destiló el motor. Aprovechó la oportunidad para arrebatarle a Cheta el puñal y lo sostuvo en una línea de su cuello. Cheta y Chapu apenas advirtieron que su capitán se iba a hundir primero, hasta que Pocholo exclamó un grito tan fuerte. Cheta le quitó el arma y la lanzó al agua. Abrazados, en señal de despedida, los tres amigos cedieron ante la deshidratación.

A la mañana del quinto día, un aleteo extraño los despertó. Divisaron un enorme pez dorado a pocos metros de ellos. Cheta, el más hábil con el nylon, lo atinó de un solo jalón. Fue por eso que desayunaron pescado con una sazón natural a sangre, vísceras y sal.

Al mediodía, volvieron a caer rendidos.

El viento sopló más que los otros días. Y un estruendo parecido al de un motor los puso en marcha de un tirón. Pocholo, sostenido apenas por sus rodillas, levantó ambas manos y se las llevó a la cabeza, mientras dejó que las lágrimas fluyeran al apreciar el milagro: el estruendo era la corneta de un gigantesco barco y ellos se hallaban justo frente a él.

Sin voz, gritaron.

Sin moverse del lugar, saltaron.

A la inmensa nave le bastó solo unos cuantos metros para casi llevárselos por delante. Pero Dios ya se había cansado de jugar con su suerte. De la parte delantera del barco salió un hombre. Levantó una mano en señal de saludo y los tres amigos, abrazados, levantaron sus brazos. La lancha dio la vuelta al barco para esperar que se calmara la corriente y el oleaje, y sin mediar palabras —porque no entendían aquella lengua— los marineros salieron a su rescate.

Los 27 tripulantes del “Le Beyi”, un barco noruego de tripulación filipina, que transportaba mercancía por el canal de Puerto Rico, les dieron una cálida bienvenida. Les ofrecieron agua, cerveza, comida y ron. El capitán, sorprendido con lo poco que entendió sobre su historia, abrió su champagna especial para celebrar que esos hombres estaban con vida. Los bañaron, vistieron y alimentaron, como a tres recién nacidos que volvían a nacer.

Y al cabo de unos días, con la lancha a bordo, los trasladaron hasta La Guaira.

Allí, de rodillas ante Dios y en eterno agradecimiento al mar, cinco días y cuatro noches después, Alda sostuvo en sus brazos a su hijo, como cuando era niño y jugaba con Cheta y Chapu en las calles del pueblo. Fueron atendidos por personal médico. Periodistas los entrevistaron queriendo conocer los detalles de su travesía. Pero, después de estar tantas horas a la deriva, los tres amigos solo soñaban con cruzar la entrada de La Sabana.

Partieron esa misma tarde en caravana, y fueron recibidos en cada uno de los pueblos, desde Naiguatá hasta Todasana, con tambores y samba. La gente quería ver el milagro producto de tantas oraciones.

Pero al llegar a casa comenzó el reto más grande: aprender a estar solos de nuevo y pasar el trauma. Pocholo, por las noches, extrañó la calidez de sus hermanos. Soñó interminables veces que era arrastrado de vuelta al mar. Chapu, ajeno de toda realidad, deseó que el agua inundara la lancha para sacarla con sus manos. Y Cheta no podía ver las luciérnagas crepusculares desde su cama, pero al cerrar sus ojos el tiburón blanco lo miraba.

Así transcurrieron varias semanas, entre el ayer y el ahora. Los sueños y la certeza. El oleaje de la corriente y la serenidad del hogar. A los pocos días Cheta volvió al bar de la esquina. Chapu encontró su paz en Dios congregándose en una iglesia cristiana. Y Pocholo decidió regresar al mar.

Desde entonces, los tres fueron reconocidos en los siete pueblos como leyendas, que guiaban a los jóvenes pescadores sobre las amenazas del mar. Si no contaban la historia corrían el riesgo de que se repitiera y que las lecciones que aprendieron se perdieran en el tiempo.

Esta historia fue producida en la tercera cohorte del Programa de Formación para Periodistas de La Vida de Nos.

83 Lecturas

Jennifer James

Me apasiona la redacción y el periodismo narrativo. Soy muy analítica, comprometida y responsable. Quiero ser una gran periodista, de esas que utilizan su labor para ayudar a mostrar realidades e intentar cambiarlas.