Parece que se llevaron a Carlos

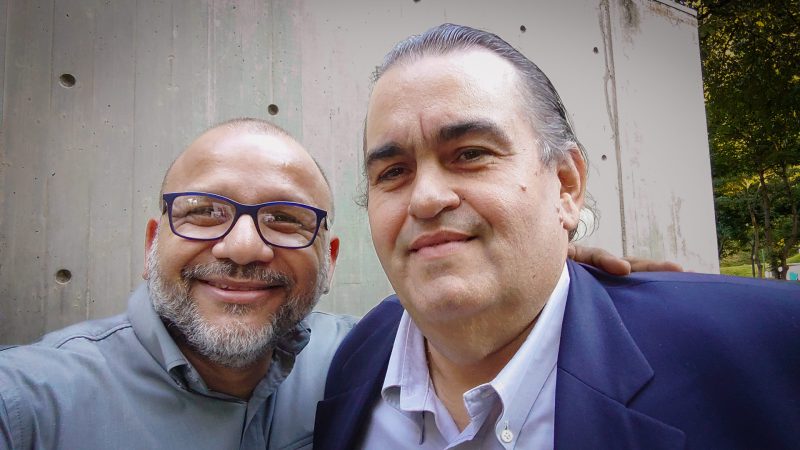

Un revolcón emocional sintió Andrés Cañizález cuando supo que unos hombres encapuchados se habían llevado a Carlos Correa, periodista y activista de derechos humanos como él. Comenzó entonces a evocar innumerables momentos junto al amigo y compañero de andanzas de su juventud temprana.

FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR / MOIRA ANGULO

FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR / MOIRA ANGULO

“Parece que se llevaron a Carlos”. Leer esa frase en un chat de WhatsApp fue como recibir un batazo en la cabeza. Esa tarde-noche del 7 de enero de 2025 quedé aturdido. No hacía falta que me dijeran el apellido: entendí que se referían a Carlos Correa. Ahora no recuerdo quién mandó ese mensaje. Y no puedo constatarlo porque por miedo borré todos mis chats, esos en los que hablé sobre este caso de detención arbitraria y desaparición forzada, uno de tantos de los que he tenido noticias en la Venezuela de estos tiempos.

No hacía falta una palabra más: con “parece que se llevaron a Carlos” supe que él había caído en esa permanente pesca de arrastre que mantienen las llamadas fuerzas de seguridad del Estado. En este país cualquiera era —es— susceptible de ser atrapado. No solo políticos. También ciudadanos de a pie, periodistas y activistas de la sociedad civil, como Carlos y yo.

Ninguna otra detención la había sentido tan cercana.

Carlos fue un amigo, un compañero de vida, durante mi juventud temprana. Por eso aquella noche, todavía atolondrado por el batazo que suponía saber que estaba desaparecido, agradecí en silencio que me hubieran avisado directamente. Hubiese sido peor enterarme por X de este suceso que vino a removerme, a sacudirme. Y me llevó a mirar atrás, a recordar nuestro recorrido en estos tiempos bravíos.

Lo conocí el 1ro de octubre de 1983. Ese fue nuestro primer día como estudiantes de comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Era la carrera de moda. Llegamos a un abarrotado salón de más de 100 estudiantes, y eso que no todos los que querían podían entrar, sino que había que aprobar un examen de admisión.

Yo provenía de Barquisimeto, había estudiado en un liceo público y cargaba una suerte de estigma en mi cédula de identidad: “Aahh, es que usted tiene un solo apellido”. La UCAB representó un salto cuántico en mi vida gracias a la política inclusiva de la Compañía de Jesús. Por eso es que recuerdo tan vívidamente ese día de octubre.

Ambos nos sentamos hacia el fondo. Yo porque llegué tarde (siempre que podía solía apuntar hacia los primeros puestos) y Carlos porque, me contaría después, prefería estar detrás, para tener un control de todo lo que ocurría en el salón.

“Primera hora de clase, vamos a presentarnos”, dijo el profesor.

Cada quien se fue levantando y diciendo su nombre y dónde había estudiado. A alguien se le ocurrió decir que tenía carro y que estaba la orden por si alguien necesitaba la cola. Luego, casi todos lo dijeron.

Como yo, Carlos era del interior del país. Venía de Puerto La Cruz, esa ciudad turística e industrial del oriente venezolano. Ni éramos caraqueños ni proveníamos de colegios de secundaria de renombre ni ninguno de los dos tenía carro propio. Y aunque ese día nos despedimos con cierta parquedad, luego nos hicimos asiduos visitantes del lugar en el que se reunían los estudiantes para pedir colas, en la salida de la UCAB.

La cercanía entre nosotros comenzó a gestarse realmente unas dos o tres semanas después. Nos encontramos de casualidad en la hemeroteca de la Academia Nacional de la Historia, en el centro de Caracas, y estoy casi seguro de que fue allí donde se produjo la chispa genuina de la amistad. Tras estar un par de horas sumergidos en periódicos y revistas de tiempos remotos, él me propuso que nos tomáramos algo y desde entonces comenzó a gestarse un compañerismo estrecho.

Vivimos muchos episodios memorables. Recuerdo una vez en que me eché al hombro las cajas con sus libros cuando lo desalojaron de la residencia que rentaba por El Paraíso. Fue una salida abrupta y se debió a una ruptura sentimental entre los dueños del apartamento. Lo primero que se le cruzó por la mente fue hospedarse en un hotel de citas que quedaba por esa misma zona. Ahí pasó una temporada demasiado larga. Nos reuníamos a hacer trabajos mientras de los cuartos vecinos se colaban gemidos y gritos de placer.

Luego se mudó al centro, a un apartamento que terminó siendo mi guarida gracias a su generosidad: Carlos también se echó al hombro mis libros y la biblioteca que me llevaba a donde me tocara vivir. De El Paraíso a La Vega, de La Vega a El Guarataro. Años después, me habilitó el balcón de ese apartamento tipo estudio, entre las esquinas de Zamuro a Miseria: una alegoría sobre la que jodíamos con frecuencia.

En el 2do año de la carrera, en las clases de radio con Javier Vidal, acuñamos “CoCa productions”, jugando con nuestros apellidos. Y gracias a Carlos conocí una faceta distinta de Héctor Mujica, a quien entonces estudiamos como teórico del periodismo internacional y, siendo además una figura intelectual destacada del comunismo criollo, había dado un giro para aproximarse a la figura del cantante y compositor puertorriqueño Daniel Santos. Sí, para escándalo de varios de nuestros compañeros, y con la sonrisa cómplice del Gato, el técnico de radio de la UCAB, grabamos nuestra versión con botiquín y burdel de fondo de El Inquieto Anacobero, el texto a cuatro manos entre Mujica y Santos que tanto dio de qué hablar en los años 80.

Aquella fue una de las tantas travesuras de entonces.

Ambos estuvimos sentados con Juan Carlos Navarro, nuestro profesor de sociología, escuchando su consejo de que fortaleciéramos nuestra capacidad crítica y salimos a inscribirnos en la carrera de sociología en la Universidad Central de Venezuela, donde estuvimos un par de semestres hasta que nos corrió la larguísima huelga de 1986.

Fuimos, literalmente, de puerta en puerta, de organizaciones sociales y fundaciones sin fines de lucro, para ofrecernos como voluntarios. No tuvimos éxito, pero nos conectamos con unos locos que hacían encuentros maratónicos en diversos lugares del país. Estuvimos en muchos sitios, encontrándonos con gente grande cuyo énfasis estaba en el proceso de discusión y no tanto en el resultado de ese debate.

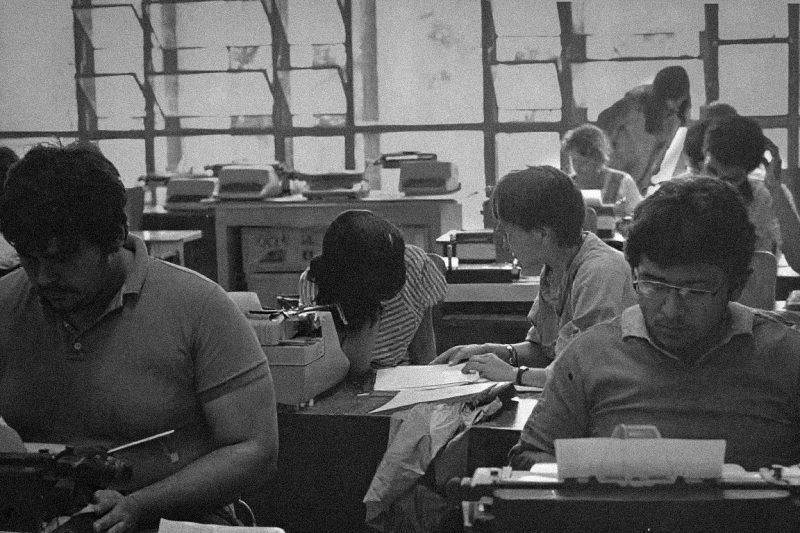

En las noches de aquellos viajes, conversábamos sobre la necesidad de seguir buscando: no habíamos dado aún con nuestro lugar en el mundo. Alcanzamos un alto grado de afinidad intelectual, algo que luego supe que es muy difícil de lograr en la vida. Pudimos escribir textos a cuatro manos, en los que cada quien redactaba un apartado. Al unirlos, solo se diferenciaban los tipos de letras de nuestras respectivas máquinas de escribir portátiles: había en las ideas una coherencia increíble.

Cuando llegaba la época de entrega de trabajos, nos sentábamos tipo 10:00 de la noche con unas cervezas y nos zambullíamos en el texto. Cuando algo nos generaba dudas, lo discutíamos en caliente y seguíamos tecleando hasta el amanecer.

Los dos sentados en una misma mesa, cada uno con su máquina.

Hicimos una tesis de grado conjunta, publicamos nuestros primeros libros siendo coautores, compartimos mesa y vino. Gracias a Carlos y a su papá nació mi afición por la comida española. Recuerdo al viejo Correa cuando fui con Carlos por primera vez a Puerto La Cruz. Aquel hombre botó la casa por la ventana en uno de los restaurantes que entonces manejaba con la familia: “Traed una langosta, joder, no todos los días puedo comer con un amigo de mi hijo”. Y el sabor de la empanada gallega de bacalao (porque eso de hacer empanada de pollo es una invención de los restaurantes de La Candelaria) de su mamá es un recuerdo inolvidable en mi paladar. Cuando venía a Caracas de visita, con el papá de Carlos continuaba mi educación en la mesa ibérica y hasta a un concierto de música cubana con Los Van Van fuimos los tres.

Llegamos a la sucursal del cielo en las postrimerías del gobierno de Luis Herrera Campins, cuando ya se había acabado el festín de la Venezuela Saudita, y como muchos otros de nuestra generación, se cerró la puerta para acceder, aun siendo estudiantes con calificaciones excelentes, a optar por una beca Gran Mariscal de Ayacucho.

Sin embargo, mudarme a la capital fue mi gran revolución personal.

Siendo estudiantes y pescando descuentos y ofertas, tuvimos varios años agenda las noches de los viernes que incluía asistir a la Cinemateca Nacional a última función, a eso de las 9:00, en la que se contaba usualmente con un cineforo que conducía el inolvidable crítico Perán Erminy. Allí nos disparamos películas a diestra y siniestra. Apelando a nuestro carnet de estudiantes, teníamos una entrada con precio reducido.

Aunque hoy parezca una escena de película de ficción, salíamos de allí rayando la medianoche y atravesábamos caminando el Parque Los Caobos. Sí, caminando. No éramos unos locos: había unos cuantos transeúntes nocturnos, además de las parejas que buscaban los rincones más oscuros. En la caminata solíamos hablar de la película o de lo comentado por Erminy. Luego, recalábamos en el Gran Café de Sabana Grande a la medianoche y, aunque hoy parezca increíble, leíamos alguno de los diarios cuyas ediciones impresas ya se vendían comenzando la madrugada, antes de que llegaran a los quioscos.

Con una taza de café que era obligatoria para poder ocupar una mesa, nos sentábamos a presenciar, como espectadores lejanos, encuentros entre los intelectuales de la época. La jornada cerraba a eso de las 2:00 de la madrugada, comiendo perros calientes en Plaza Venezuela, y luego solíamos tomar una camionetica de esas que iban a La Vega y recorrían el centro, la avenida San Martín y El Paraíso. Carlos se bajaba antes que yo.

Nunca nos ocurrió algo malo. La calle estaba en movimiento en la noche y la madrugada. Esta suerte de tours culturales eran nuestro abreboca del fin de semana, cuando no viajábamos a Barquisimeto o Puerto La Cruz a visitar a nuestras respectivas familias.

Gracias a algunos profesores vinculados al teatro, asistíamos gratuitamente a prácticamente todo lo que estaba por estrenarse en la cartelera caraqueña de entonces. Nos daban el pitazo de que había el ensayo general, que es la puesta en escena previa al estreno al público de una obra teatral a la que se podía entrar gratis. Así pudimos ser espectadores del mundo teatral. Eso sin contar la lectura de obras clásicas y modernas que hicimos en los salones de clase de la universidad.

Una cosa llevó a la otra, y por varios años fuimos asiduos de los festivales internacionales de teatro, siempre con el carnet de estudiante por delante para tener entradas a mejor precio. No teníamos presupuesto para ver lo más caro o lo más top, pero presenciamos montajes de muchos países e incluso en lenguas incomprensibles, siguiendo la máxima de Vidal, esa de que entender que el teatro era en sí un idioma.

Frecuentamos mucho el Ateneo de Caracas. Allí se podía hacer un doble play. Por ejemplo, asistir a la presentación de un libro, ser parte del brindis y disimuladamente hojear los libros que se presentaban como si los fueses a comprar. Carlos desde muy temprano fue un comprador de libros. Generoso como en tantas cosas, pude leer muchos porque él me los prestaba. En otras ocasiones, allí mismo en el Ateneo de Caracas escuchábamos diálogos de alto nivel y debates entre la intelectualidad de entonces.

Fuimos a la ópera en el Municipal para sacarnos un clavo, ya que nunca habíamos ido a una presentación en nuestras vidas. Recorrimos librerías por el boulevard de Sabana Grande, comenzando con la Suma y terminando en La Lectura, en el Centro Comercial Chacaíto. Nos acercamos a hablar con autores, presentadores y figuras destacadas en cada uno de esos espacios.

Salíamos felices de cada una de esas actividades.

Para Carlos, sin duda, una especial fue cuando intercambiamos brevemente con Miguel Otero Silva, oriundo de Anzoátegui. Aquello fue a inicios de 1985, cuando presentaba La piedra que era Cristo. Al saber de la muerte del escritor pocos meses después, vivimos una suerte de duelo por alguien de tan alto nivel intelectual, una personalidad de entonces, que fue amable con nosotros, un par de estudiantes desaliñados.

Fue ese tránsito intelectual y cultural lo que nos hermanó. Así estuvimos hasta que dos jesuitas nos vieron el potencial que no resultaba claro para otros. Hablo del recientemente fallecido José Martínez Terrero y de Jesús María Aguirre. El primero nos invitó a Radio Fe y Alegría. El segundo nos conectó con el Centro Gumilla y con el boletín Informa, que se hacía en la Juventud Obrera Católica.

A Martínez Terrero le recordaré siempre porque nos desafió a Carlos y a mí: nos dijo que hiciéramos radio “de verdad, en la calle”. Aquello, que comenzó como una pasantía, terminó siendo nuestro primer trabajo formal como comunicadores. Entonces “el Chepe”, como se le conocía a este jesuita, quería fortalecer el abordaje periodístico y la producción radiofónica. Carlos y yo aceptamos el desafío y con intensidad. Incursionamos de lleno en la radio, casi que vivíamos en la emisora. Pasó a ser nuestro lugar en el mundo, el que habíamos estado buscando.

Cuando el Chepe nos dio clases se encontraba ultimando detalles de lo que fue su aporte principal, en Venezuela, a los estudios de comunicación. Allí reclutó a varios alumnos, entre los cuales estuvimos Carlos Correa y yo, para recopilar unos datos y cotejar unas citas, en tiempos en que la investigación transcurría sin la ayuda del señor Google. Se trató de una reedición ampliada en 1985 de su entonces clásico La publicidad en Venezuela, que la editorial Vadell Hermanos le había publicado en 1979. Fue nuestro primer trabajo académico (aunque el mérito principal era obviamente de Martínez Terrero).

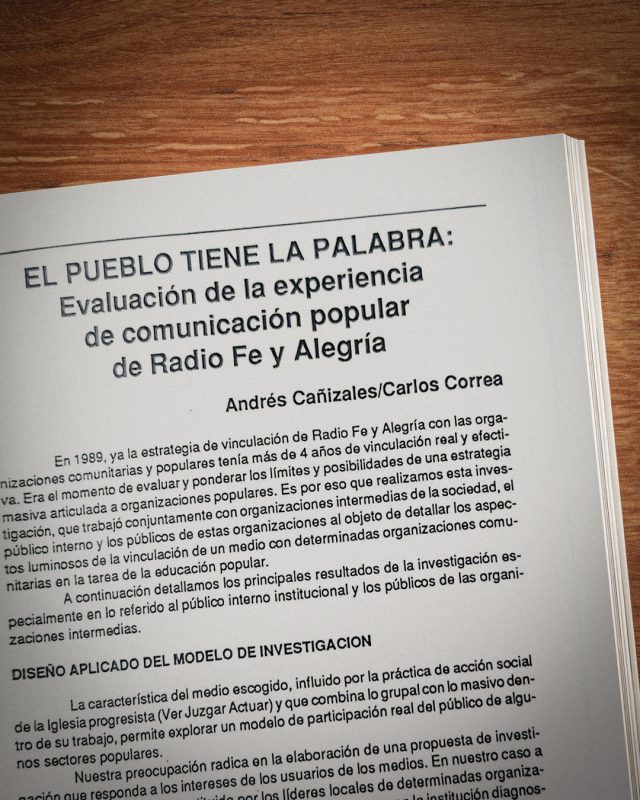

Nuestra primera publicación, esta sí como autores junto a Juan Carlos Urbina, fue gracias a una iniciativa del ya fallecido Jerry O’Sullivan, con quien tomamos la materia optativa de comunicación alternativa, en 1987. Se crearon equipos de trabajo para hacer reseñas de experiencias comunicativas comunitarias o alternativas a los grandes medios comerciales. O’Sullivan nos permitió que escribiésemos sobre lo que era nuestro propio espacio en Radio Fe y Alegría, Sábado Popular, y esto fue el capítulo de un libro.

Vivimos una suerte de borrachera de alegría al ver nuestros nombres impresos como coautores de un volumen.

Recuerdo con nostalgia aquella felicidad primigenia.

Muchos años después de haber salido de las aulas de clase, sentados en una mesa del Bar El Moderno de La Candelaria, acordamos fundar Espacio Público. Eran los álgidos 2002 o 2003. Ya veníamos trabajando como investigadores del capítulo referido a la libertad de expresión en los informes anuales de Provea. Un poco antes, entre 2000-2001, por invitación de Ligia Bolívar, estuvimos inmersos en un completo programa de formación con auspicio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, enfocado en libertad de expresión e información.

Desde entonces, nos abocamos a ese tema.

Años después me separé de Espacio Público, en un período en el que ya Carlos y yo no teníamos tanta cercanía cotidiana. Habíamos ido tomando decisiones personales que nos llevaron en direcciones diferentes. Cuando retrocedo en mi memoria, me doy cuenta de que fuimos dejando de vernos con tanta frecuencia, y la complicidad se fue extinguiendo. En mi caso, decidí dedicarme a la UCAB como investigador de planta a tiempo completo.

En 2007, en una gira de intercambio para reunirnos con periodistas y académicos de Estados Unidos, nos volvimos a ver: allí nos tocó aguantar el aguacero de críticas de la izquierda light estadounidense que en nuestras caras nos decían oligarcas para restarle validez a las críticas que ya entonces Carlos y yo sosteníamos ante el avance autoritario del chavismo, en particular tras el cierre de Radio Caracas Televisión. Al oírlo me di cuenta de que, pese a que no estábamos juntos en el día a día, seguíamos teniendo una visión compartida del país, lo cual me alegró profundamente.

Obviamente nunca deseé que mi compañero de tantas aventuras viviese una situación tan nefasta como su detención, pero en mi caso esta situación fue un disparador de la memoria.

Carlos fue excarcelado la madrugada del 16 de enero, nueve días después de su detención. Cuando me desperté tenía el teléfono atiborrado de mensajes. El primero me lo mandó alguien que fue testigo de la amistad que me había unido a Carlos Correa. “Soltaron al gordo”, me dijo en esa seguidilla de mensajes. Mabel, la esposa de Carlos, me dejó una nota de voz con los detalles de aquella excarcelación (que no era libertad plena).

Lloré, solo recuerdo que lloré al leer y escuchar aquello.

Con Carlos no hablé, directamente, tras su excarcelación, pero varios amigos que sí lo hicieron me comentaron que él estaba bien. A mí, entretanto, en medio de los días de angustia de no saber en qué condiciones estaba detenido, me hizo bien reconectarme con los recuerdos de aquella etapa tan vital en que fuimos inseparables. Reconectarme y dar gracias a la vida por haber vivido todo lo que vivimos juntos.

208 Lecturas

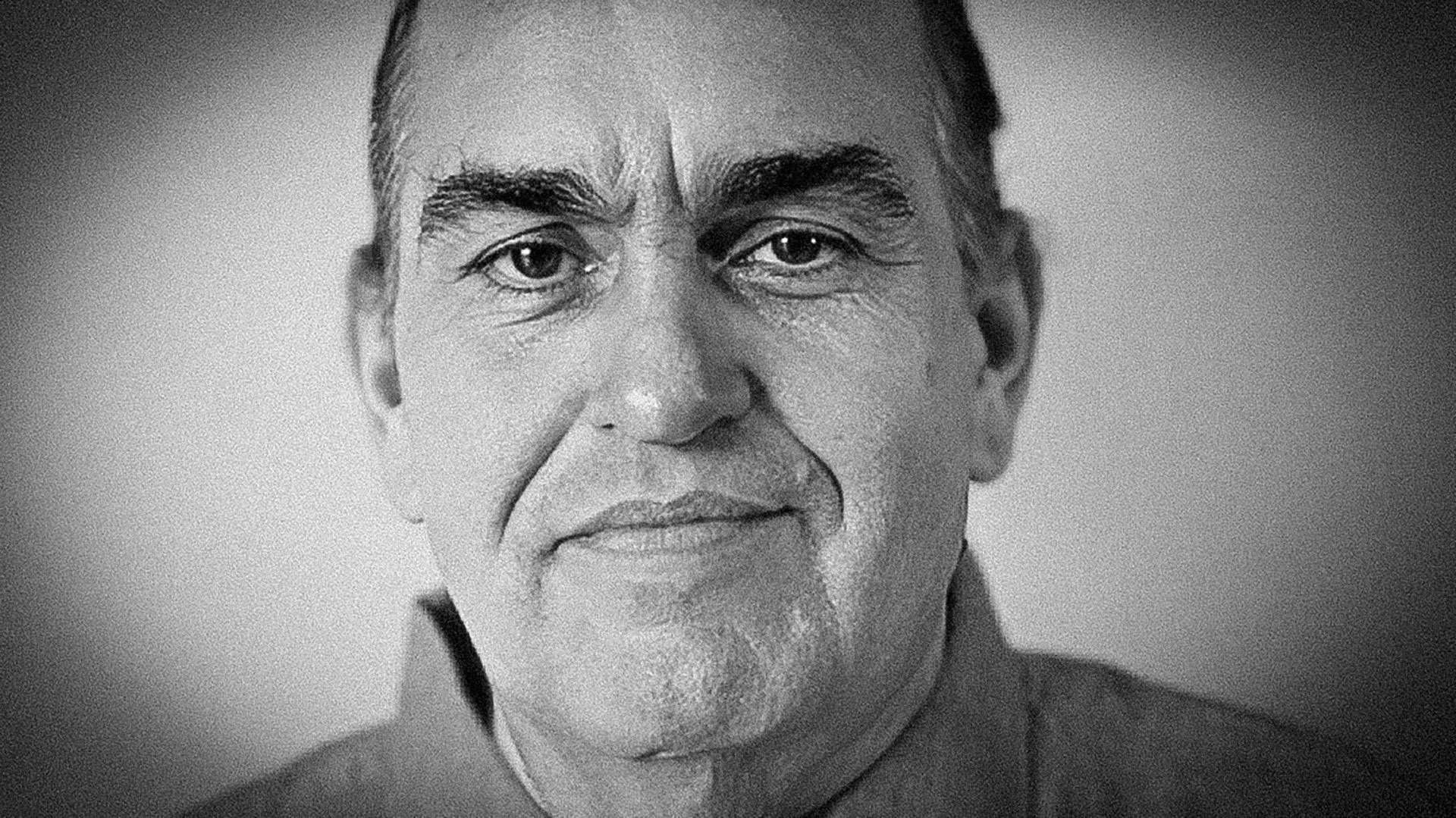

Andrés Cañizález

En otra vida fui corresponsal de prensa extranjera. He estado de paso por el periodismo, por la acción social y ciudadana, por la docencia e investigación universitarias. No tengo un solo sombrero profesional, pero si tuviera que definirme con pocas palabras diría que soy un intelectual público.