Un recuerdo de ballenas galácticas

El mar es un inmenso cajón de recuerdos para Fedosy Santaella, narrador nacido y crecido en Puerto Cabello. Un día, estando con sus hijos en el Museo del Niño en Ciudad de México, se tropezó con el canto de las ballenas jorobadas y, junto a ese prodigio, vino a su mente el preciso recuerdo de la primera vez que lo escuchó, compartiendo con sus primos, un tío y su padre eso que quedaría en su mente como un sonido sideral.

FOTOS: Archivo del autor

FOTOS: Archivo del autor

No puedo pensar en un momento de mi infancia que me haya cambiado la manera de mirar las cosas, para bien o incluso para mal. No existe el chispazo ni la bisagra, nada de revelaciones súbitas. Si me pongo a buscar, me vienen más bien imágenes, escenas, instantes que de alguna manera se fueron aposentando a lo largo de los años y que hoy día me conforman como persona.

Puedo referir, por ejemplo, postales y sensaciones del mar. Recuerdo continuo, inquebrantable, el mar siempre está presente en mí, e incluso, en ocasiones como la que contaré, puede llevarme por delante con algo nuevo. Es inabarcable, nunca terminas de decirlo, nunca hay suficientes palabras para el mar.

Hace unas semanas vi un documental sobre las ballenas jorobadas en El Papalote Museo del Niño, en Ciudad de México. Me acompañaban mis hijos. Doce años él, cuatro ella.

Una buena parte de la película estaba dedicada al canto de las jorobadas; su canto inmenso, rico, reverberante que llena de asombro a todo el que lo escucha. A poco, en la oscuridad de la sala y frente a la pantalla IMAX, recordé que cuando niño ya yo lo había escuchado.

Tendría unos nueve años y estaba en casa de mis primos en Puerto Cabello. Eran una tropa, mis primos: cuatro varones y dos hembras. La mayor de los seis me llevaba quizás unos ocho años; luego seguían tres varones, que posiblemente me superaban en edad por siete, seis y cinco años. El cuarto tenía unos tres más que yo, y era mi compañero de aventuras. Mi otra prima, la última en edad de todos ellos, me llevaba dos años. Los cuatro varones compartían un cuarto enorme con camas literas como las de antes, unos pesados mamotretos de hierro que dividían el espacio en capas laberínticas de avistamientos y curiosidades. Porque, valga decir, aquel lugar funcionaba en mí como un gigantesco imán. Estaba todo revuelto de ropas tiradas, medias y zapatos sin sus pares, carátulas de discos y discos sin carátulas, y unas revistas que me llamaban la atención por las pieles y las curvas femeninas que asomaban en sus portadas. Era como si en aquel sitio yo pudiera obtener pistas o cálices que me ayudaran a acelerar mi entrada al mundo de los grandes, como si allí estuvieran todas las revelaciones necesarias.

Esa noche de la que quiero hablar, a eso de las 7:00, estábamos todos los hombres en aquel cuarto enorme. Mi papá compartía, en específico, con mi tío y mis tres primos mayores. Ellos, mis primos, a quienes yo veía como unos completos aficionados a la música y que estaban al día con todo lo que sonaba, pusieron el disco de la banda sonora de Las guerras de las galaxias.

Supongo que la película estaba en pleno apogeo. En Venezuela se había estrenado en diciembre de 1977, y es posible que para enero de 1979 aún fuese la sensación, porque, ya se sabe, enloqueció (y todavía lo hace) a buena parte del planeta. Claro, también podríamos pensar que mis primos no estaban tan adelantados con los asuntos del espectáculo, y que, en el Puerto Cabello de aquel entonces, tan apartado de Caracas, comenzaba apenas a llegar el eco de unas modas que sonaron con furor unos meses o hasta un año atrás. Actualizados a todo dar, o digamos que lo suficientemente enterados para nuestra ciudad, mis primos habían puesto a sonar el disco y ellos, mi tío, mi papá y yo disfrutábamos de lleno la sensación épica, narrativa, cabalgante y sideral de aquella música. A todos nos gustaba y, reverenciales, guardábamos silencio, escuchábamos, movíamos nuestras cabezas y decíamos: “Qué bueno sí, qué bueno es esto, hermano…”.

Luego le tocó a mi papá ser el dj a cargo de la batuta… o del brazo de la aguja. Él había traído un disco pequeño y sin carátula, y mi tío y mis primos preguntaban qué era. Papá, con sabrosa malicia, prefirió dejarlos con el misterio. “Ya va, ya va”, decía. Un día antes, yo había visto que aquel retoño de vinilo musical había venido entre las páginas de un ejemplar de la revista National Geographic, y papá me había dicho que en su interior guardaba la belleza de unas sonoridades: el canto de las ballenas jorobadas. Pero yo nada hacía con toda esa información, pues aún a esa hora no había escuchado el famoso prodigio.

Luego le tocó a mi papá ser el dj a cargo de la batuta… o del brazo de la aguja. Él había traído un disco pequeño y sin carátula, y mi tío y mis primos preguntaban qué era. Papá, con sabrosa malicia, prefirió dejarlos con el misterio. “Ya va, ya va”, decía. Un día antes, yo había visto que aquel retoño de vinilo musical había venido entre las páginas de un ejemplar de la revista National Geographic, y papá me había dicho que en su interior guardaba la belleza de unas sonoridades: el canto de las ballenas jorobadas. Pero yo nada hacía con toda esa información, pues aún a esa hora no había escuchado el famoso prodigio.

Ahora, ya cerca de cumplirse cuatro décadas de la noche que cuento, me entero, gracias al documental del museo, que a finales de los años sesenta, el biólogo Roger Payne y su esposa Katherine, junto al también investigador Scott McVay, habían registrado con éxito los hasta entonces huidizos sonidos de aquellos mamíferos gigantescos. Tales grabaciones ayudaron a que muchos países se deshicieran de sus flotas balleneras. Algo en la hermosura de sus cantos hizo entender a muchos que las jorobadas eran algo más que simples mercancías sin alma.

Es lógico suponer que los del disquito eran aquellos grabados por Payne y compañía; no obstante, ya en casa, me puse a buscar un poco más y terminé por enterarme de que los cantos de la revista habían sido hechos por alguien distinto, por un tal Frank Watlington.

No resultaba esta entrega de Nat Geo un plato de segunda mesa en comparación con el trabajo de Payne. Watlington había sido un ingeniero de la fuerza naval norteamericana que, a la caza de submarinos rusos, y mientras probaba un micrófono ultra secreto en las costas de Bermuda, había capturado ocho años antes que el biólogo los cantos de las ballenas jorobadas. Esa fue la grabación que usó la revista, y estuvo acompañada, además, por la voz de Payne en los comentarios. El disco, por cierto, era un flexi disc, formato que luchó algunos años, pero sin mayor pena ni gloria, por tener alguna utilidad o preferencia en el mercado.

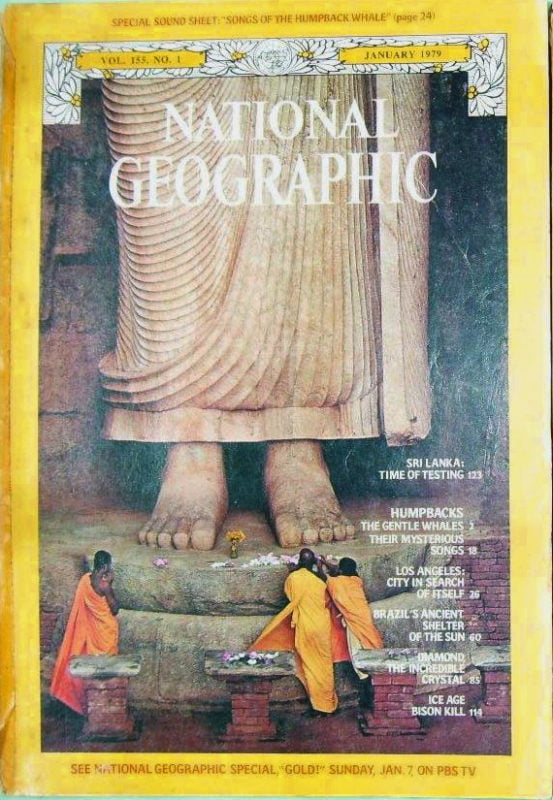

También, gracias a internet, pude ver la portada de la revista. En ella aparecen los enormes pies y parte del manto de una estatua de Buda, y tres monjes tibetanos abajo, rindiéndole culto. La revista prometía las maravillas de Sri Lanka, pero estas quedaron convertidas en pobres bagatelas ante la promesa del disco con el canto de las ballenas. Gracias, claro está, al curioso disquito, el número vendió nada más y nada menos que diez millones y medio de copias. La de mi papá, que aún permanece en la biblioteca de la casa de Puerto Cabello, estimo que junto a otras doscientas National Geographic, es una de esas que en enero de 1979 se vendieron como pan caliente. Hoy me duele no poderla tener en mis manos ni conversar con mi padre al respecto. Yo ahora estoy a miles de kilómetros de aquellas revistas, y papá murió hace mucho.

Recuerdo que cuando empezó el canto de las jorobadas aparecieron mi mamá, mi tía y mis dos primas. Recuerdo que el cuarto de las literas parecía haberse sumergido en una atmósfera diferente, en lo profundo de un océano interminable, sereno y muy tibio. Recuerdo que escuchábamos en silencio, arrobados, quietísimos, como si estuviéramos soñando de pie que viajábamos sobre los lomos de aquellos nobles animales.

Sus sonidos, sus cantos, eran de este mundo, yo estaba consciente de ello, pero también me pareció que provenían de una galaxia muy distante. Y cuando digo esto lo hago con intención, porque el canto sobrenatural de las ballenas y la música del espacio exterior de la famosa película de Lucas se me habían juntando, más que juntado, fundido, para formar parte de una misma escena donde el vasto océano y el infinito sideral eran una misma sustancia, un mismo lugar. Que no quepa duda: nuestro viaje sobre las ballenas jorobadas a través de aquellas inmensidades tuvo una única e indiscutible banda sonora: la de Las guerras de las galaxias.

No puedo decir que esta “historia” cambió mi vida, o que me dio una nueva visión de mi destino. Más bien he hablado acá de una imagen que se sumó a otras tantas que permanecen en mí como símbolos vitales. Tanto es así el poder y la permanencia de los símbolos, que este recuerdo, aunque sepultado, permaneció en alguna parte de mí para, muchos años después, salir a la superficie convertido en aquel niño que un día escuchó en Puerto Cabello la música de Las guerras de las galaxias y luego, sin una clara solución de continuidad, el canto de las ballenas jorobadas. Ese niño estuvo de vuelta en la sala IMAX del Papalote, en Ciudad de México, justo al lado de mis dos niños, allí, donde se suponía estaba sentado un adulto, un padre.

No puedo decir que esta “historia” cambió mi vida, o que me dio una nueva visión de mi destino. Más bien he hablado acá de una imagen que se sumó a otras tantas que permanecen en mí como símbolos vitales. Tanto es así el poder y la permanencia de los símbolos, que este recuerdo, aunque sepultado, permaneció en alguna parte de mí para, muchos años después, salir a la superficie convertido en aquel niño que un día escuchó en Puerto Cabello la música de Las guerras de las galaxias y luego, sin una clara solución de continuidad, el canto de las ballenas jorobadas. Ese niño estuvo de vuelta en la sala IMAX del Papalote, en Ciudad de México, justo al lado de mis dos niños, allí, donde se suponía estaba sentado un adulto, un padre.

Ya lo dije al inicio, nunca tendremos suficientes palabras para el mar. Esta historia de ballenas es una más, una de las de miles y miles que no logran abarcarlo, pero que intentan explicarse contando, buscándose a sí mismas en la urdimbre del texto.

Hace poco, ese mar volvió, y también el cosmos, y con ellos, el recuerdo y la fascinación de una escena oceánica e interestelar donde se desplazaban en absoluto silencio los cuerpotes delicados y luminosos de las ballenas galácticas.

5758 Lecturas

Fedosy Santaella

Yo soy Fedosy, mi nombre me hizo. Es decir, no he tenido más remedio que ser este nombre raro que me define y que quizás me llevó a la lectura y luego a la escritura. Nací en Puerto Cabello, algo de mar y fortificaciones también vive en aquel Fedosy que escribe.