Estrellas celosas la miraron pasar

A sus 85 años, Blanca Rosa se paraba todos los días, muy temprano, a atender a su gente. Hasta que un día de 2013 se cayó y, a partir de entonces, su cuerpo cansado se fue llenando de quebrantos, en una Venezuela cuyo sistema de salud no tenía cómo ayudarla. Su nieto, Gustavo Moreno, la acompañó de cerca y escribió esta historia.

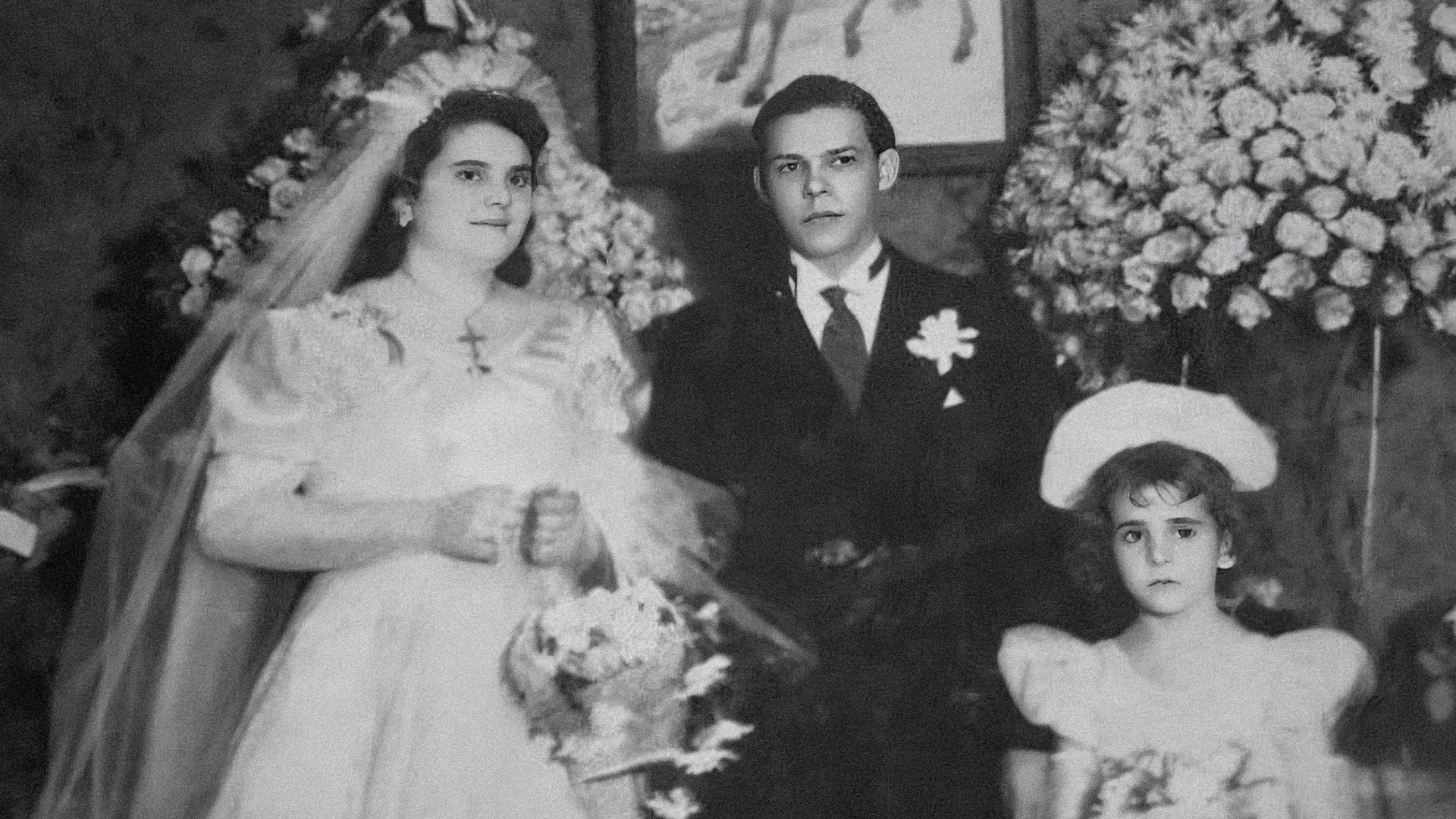

FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR

FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR

La cocina queda al final del comedor. Ahí empiezan las escaleras que suben a la platabanda. Es la típica casa de La Pastora: se entra por el zaguán, hay una pequeña sala y las habitaciones se extienden a lo largo de un patio interior. En el fondo está el comedor separado de la cocina y el único baño. Hace algunos años, cuando la delincuencia empezó a azotar a la comunidad, mi papá y mis tíos pusieron una reja que separaba el comedor de la cocina y el baño.

El olor a budare caliente y café era el amanecer de todos los días. Cuando uno llegaba aún dormido a la cocina, mi abuela Blanca Rosa siempre estaba ahí, con una bola de masa en la mano y la jarra de café recién colado. En silencio, como dispuesta a abrigarnos del frío que bajaba de Puerta Caracas. Para una mujer de más de 85 años como ella, esa era su conexión con la vida. A las 8:00 de la mañana llegaban Aida y otra abuelita de La Pastora. Eran muy pobres. Aida vivía en un rancho por Puente Guanábano, y la otra por Catuche. Ambas iban a buscar su arepa y su café. Mi abuela abría la puerta, las saludaba y volvía a la cocina: las señoras se sentaban en el sofá a contarse sus historias de dolores y achaques.

Esa fue la rutina diaria de los últimos años en que mi abuela fue autónoma: arepas, café, atender a las viejas que llegaban durante el día y hablar por teléfono con otras viejas que no estaban cerca.

Hasta el día que se cayó: ahí empezaron a romperse los hilos con la vida.

Fue un domingo de mayo de 2013. Caminando hacia la plaza de La Pastora, apurada como siempre, se tropezó y terminó en el suelo. Se dio un golpe fuerte. Mi tía Magaly, la mayor, vivía con ella. Me llamó y la llevamos al médico. Nos tocó alquilar una silla de ruedas para poder trasladarla porque le costaba caminar. La traumatóloga atendía en la Clínica Venezuela de la Candelaria, que en carro quedaba cerca. Magaly y Aida, ambas con su bastón, me acompañaron a llevarla. En unas horas me vi empujando la silla de ruedas de mi abuela por las calles destruidas de La Candelaria, con dos viejitas y sus bastones en procesión.

De la consulta salimos a otra clínica, a cuatro cuadras, para hacerle radiografías.

Y después, con las radiografías, otra vez a la clínica.

—Estas placas están mal hechas —dijo la doctora al verlas.

Volvió la procesión hacia el centro de radiografías a poner el reclamo.

—Es que este perol está medio malo —nos dijo la radióloga.

Y nos devolvió la plata.

De nuevo a la traumatóloga, a la farmacia. Siempre en procesión. Hasta que mi abuela, entre molesta y suplicando, me dijo:

—¡Ya! ¡Me importa un carajo! Llévame a mi casa.

Tomamos el primer taxi en la esquina de Ánimas, y monté a las tres abuelas, la silla de rueda y los bastones y nos fuimos a la casa. En Venezuela, la vida es un deporte de aventura, son muchos los obstáculos para alcanzar hasta lo más simple. Resolver lo cotidiano se convierte en una travesía, en una meta que necesita determinación, esfuerzo y constancia. Los otros, la gente, son el consuelo, el apoyo; y las redes de solidaridad se tejen para sobrevivir.

A partir de ese día, mi abuela empezó a apagarse.

Necesitaba que le hicieran las arepas, que le colaran el café, que le limpiaran el baño. Aida y el resto de las abuelas seguían pasando todos los días a verla, a esperar sus arepas que ahora les hacía Magaly. Mis tíos empezaron a turnarse para cuidarla, la mayor parte del tiempo en su casa. A veces, tenían que llevársela a Barquisimeto o Mérida o Valencia, donde vivían, porque no podían dejar sus vidas para estar en Caracas.

Mi abuela lloraba en cada viaje porque la sacaban de su casa.

Algunas veces me la llevaba a mi apartamento, en la Candelaria, o al de mi mamá en Valencia. Yo era feliz teniéndola cerca, escuchando sus cuentos. Viajábamos tomados de la mano, parecíamos novios. Le ponía los tangos de Gardel durante el viaje, ella solo miraba el camino como si fuera un pasillo de recuerdos que atravesaba a la misma velocidad del carro.

Un día me dijo:

—Esa canción, “El día que me quieras”, era la preferida de tu abuelo. Él la ponía cuando hacíamos el amor.

Ella siempre estuvo enamorada de Gustavito, mi abuelo. Cuando hablaba de él, lo hacía molesta, como reprochándole su partida. Uno percibía su amor en esa arrechera. Mi abuelo murió muy joven. La dejó con menos de 37 años y 8 muchachos. Magaly, la mayor, ya estaba casada y con hijos, pero los menores aún eran adolescentes y niños.

Ella creció en una disciplina férrea con un padre de finales del siglo XIX, Panchito, mi bisabuelo. No estaba capacitada para trabajar porque la mujer, decían, “debe estar en su casa cuidando a sus hijos”. Cuando estaba en 3er o 4to grado de primaria, por la década de los años 30, un hombre le dijo a mi bisabuelo:

—¡Qué linda es Blanca Rosa!

Eso fue suficiente para que él la sacara del colegio y la dejara en casa aprendiendo labores del hogar.

Nunca estudió, creció en el miedo.

—Ay, mijo, si me hubiesen dejado estudiar yo habría sido un “taco”. Una psicóloga brillante.

No sé cuántas veces la escuché decir eso. Uno sentía en ella la frustración de una vida castrada por una época. Sus hijas y sus nietas eran mujeres trabajadoras, que se podían valer de su propio esfuerzo. Mi abuela, por el contrario, nunca pudo superar los prejuicios de su época.

—Una vez me llamaron para trabajar de secretaria en la UCV, yo fui. Me temblaban las piernas. No sabía ni usar una máquina de escribir. Me dio tanto miedo que regresé a mi casa y más nunca intenté trabajar.

Desde el momento que enviudó, mi bisabuelo y mi tío abuelo asumieron mantener la casa e imponer sus normas. Algunos de mis tíos ya estaban grandes; otros, como mi papá, eran adolescentes. Los menores aún estaban pequeños.

A pesar de todas esas frustraciones, de las que se daba cuenta, mi abuela nunca fue una mujer amargada. Todo lo contrario. En su pobreza, ayudó a todo el que podía, por eso su casa era un lugar de encuentro de muchas abuelas de La Pastora que pasaban a sentirse cuidadas, de los hijos y de nosotros los nietos. Ella nos sanaba.

A sus 90 años, mi abuela no tenía ninguna enfermedad grave, pero en los adultos mayores una caída es un accidente importante, en algunos casos los limita, los deprime y los hace perder seguridad. A pesar de haberse recuperado de aquella caída que sufrió en 2013, mi abuela comenzó a deteriorarse poco a poco: pequeños golpes, tropiezos y mayor inseguridad, que poco a poco terminaron apagándola.

En una ocasión, creo que fue en julio de 2014, se golpeó la cabeza con una de las puertas de los gabinetes de la cocina. No fue nada grave, pero se hizo una pequeña herida que ameritaba puntos. Mi tío Luis y yo la llevamos al Hospital Vargas: fue imposible que la atendieran. Horas y horas de espera en la emergencia. No estaban las condiciones para atender a tanta gente. Luego de un par de horas, mi abuela nos suplicó que la lleváramos a su casa. Así lo hicimos. Compramos algunas cosas, y nosotros mismos le curamos la herida. Una vecina enfermera pasó al final de la tarde a revisarla. Muchas veces escuchamos que lo que tiene jodido al país es la gente, yo pienso, por el contrario, que es la gente la que carga en el lomo al país.

Un año después, en junio de 2015, a mi abuela le sobrevino el accidente cardiovascular que la postró definitivamente. No tenía sentido llevarla a un hospital. Además, ella siempre nos pidió que si le pasaba algo no la sacáramos de su casa, quería morir en su cama. Así hicimos. Un médico de La Pastora la atendió y nos dio las instrucciones:

—Hidrátenla con suero, pero es asunto de pocas semanas.

Conseguir suero en la Venezuela de ese momento era un milagro. Recorrimos farmacias de La Candelaria, La Pastora, la avenida Baralt, Urdaneta, Quinta Crespo y nada de suero.

Empezamos a regar la voz. A la mañana siguiente teníamos cinco botellas de suero que reunieron entre los vecinos de La Pastora.

La gente nuevamente hizo el milagro.

El 26 de agosto de 2015, yo estaba en mi casa haciéndole una mermelada de guayaba, que le encantaba. Ya había lavado la fruta y estaba cocinándose cuando mi tío Luis me llamó.

—Vente, que mi mamá se está muriendo.

Apagué la cocina, me puse lo primero que encontré, y salí para La Pastora. Era una noche de agosto. El cielo estaba claro. Yo le tenía terror a ese momento, pero los últimos años con ella, viéndola cansada de depender de los demás, me fueron preparando. Cuando llegué estaban Luis, Magaly y Marianela, mis tíos; y, por supuesto, Aida.

Mi abuela tendida en su cama, como siempre quiso morir, respiraba muy despacio. Era el ritmo de la partida, como si cada inspiración fuera subir un escalón alto y cada espiración un abandono, un descanso. Yo le sobaba una pierna y Marianella la otra, Magaly un brazo y Aida el otro. Estaba acompañada. La amábamos mientras se marchaba. Le pedí a Luis que trajera el equipo de sonido y pusiera “El día que me quieras”, de Gardel. Se lo acercamos al oído y, sonando aún la canción, mi abuela se fue a hacer el amor con Gustavito.

Lloramos, la besamos… y Aida, muy cerca le dijo…

—Gracias, vieja, por matarme el hambre todos estos años.

Así fue esa noche: estrellas celosas mirándola pasar y luciérnagas curiosas viendo que “el querer” es el consuelo.

3311 Lecturas

Gustavo León Moreno

Caraqueño. Educador de profesión. Siempre perdido, tal vez por eso de que “hay que saber perderse para trazar un mapa”. El mapa no sé si me interesa, ni siquiera sé si es posible. Así, sin mapa, llegué a Chile en 2017 y sigo acá. Amo lo sencillo. Me revelo ante cualquier pensamiento autoritario. Intento escribir.

Excelente… Conmovedor.