Se suponía que no éramos tocables

Para María Eugenia Seijas su padre era una suerte de héroe: un hombre atlético, un corredor disciplinado, un lector voraz que podía con todo. Pero un día se enteraron de que tenía cáncer. Un cáncer que estaba siendo letal.

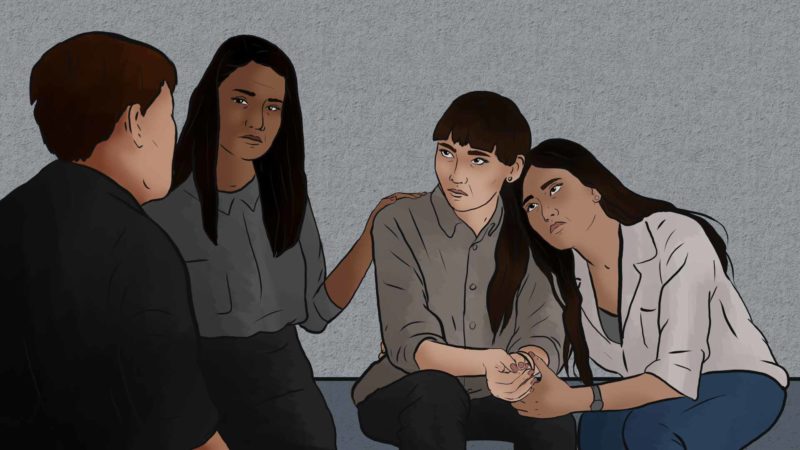

ILUSTRACIONES: IVANNA BALZÁN

ILUSTRACIONES: IVANNA BALZÁN

Sonó la campanita del ascensor anunciando su llegada.

El viernes 20 de septiembre de 2019 mi hermano nos reunió en su casa, a sus tres hermanas, para comunicarnos lo que el doctor le acababa de decir. La peor pesadilla se estaba haciendo realidad. El guionista de la película se había equivocado: el cáncer de mi papá estaba siendo letal.

Recuerdo haberme frotado la frente hacia arriba con ambas manos, los codos apoyados en las rodillas, y templarme el pelo de la pollina como si lo fuera a despegar del cuero cabelludo. En mi familia estos acontecimientos no ocurrían. Habíamos sido tan organizados que los primeros en dejarnos fueron los abuelitos, y lo hicieron después de los 80 años. Siempre hemos sido sanos, fuertes.

Mucho más él, mi papá, el más vital, el más duro.

Mi papá pasó más de 40 años trotando en el estadio universitario de la Universidad Central de Venezuela tres veces por semana. Lunes, miércoles y viernes. Y si alguno de esos días llovía y no podía hacer su rutina, iba el sábado y cumplía con su cuota de ejercicio semanal: correr, estirar, meditar. Cuando visitaba Margarita, donde iba con mi mamá a disfrutar del aire salado, trotaba en el paseo marítimo de La Caracola a las 6:00 de la mañana, antes de que el sol pegara demasiado.

El ejercicio físico era algo que lo caracterizaba y que hacía con la misma disciplina que le permitió lograr todo lo que se propuso: salir del llano y llegar a Caracas; ir a la universidad; tener una profesión y ser el mejor, con doctorado incluido; ganarse el respeto de todos por su profesionalismo como estadístico y su honestidad en todo ámbito; ser profesor titular de la universidad; escribir libros técnicos de estadística y de la naturaleza de los procesos electorales; tener una familia; gozar de comodidad económica. Ser feliz.

Recuerdo que a mediados de 2010 a mi hermano y a mí nos entró el furor de trotar. Entrenábamos de lunes a viernes y participábamos en todas las carreras de 10 kilómetros que aparecían. Una de esas veces, animamos a mi papá para que nos acompañara y a él le encantó la experiencia. Durante las carreras siguientes iba todo el camino echando broma. Si veía un grupo de muchachas decía “Les voy a ganar a estas muchachitas”. Le gustaba llegar a la meta y que le dieran su cambur, su mandarina y su medalla.

Le decíamos que lo íbamos a inscribir en una carrera y él aceptaba. No tenía que sacar cuentas ni hacer planes de entrenamiento: él vivía entrenando. Cuando yo llegaba de madrugada a su casa para buscarlo, mi papá hacía que le prendiera el número de corredor a la camisa. Yo la estiraba en su cama y con cuidado agarraba cada esquina del papel y lo pinchaba con los imperdibles metálicos, verificando que quedara derechito. Ya sabía a qué altura debía hacerlo para que le quedara bien al vestir la camisa. También lo ayudaba a ajustarse una cartuchera especial donde guardaba su cédula y algo de efectivo; él mismo la había adaptado con unas trenzas de zapato porque el músculo de su brazo era tan grueso que las tiras originales del bolsito no le alcanzaban. Y al llegar a casa, luego de la carrera, me pedía que despegara los imperdibles de la camisa para que no se oxidaran con el sudor. Entonces esperaba a que mi hermano revisara los resultados por internet para saber cuánto tiempo había hecho y en qué lugar había llegado en su categoría: “Llegué de 3ro, porque solo había tres viejitos corriendo, jajaja”. No creo que sea necesario aclarar que siempre llegó a la meta antes que yo. Porque mi padre era poderoso, física y mentalmente.

Las carreras de los domingos se convirtieron en una salida familiar. La mayoría ofrecían la opción de caminar 5 kilómetros, entonces mi mamá, mis hermanas y sobrinos se inscribían en esa modalidad. Luego llegábamos a la casa de mis padres a preparar un desayuno dominguero y ganar todas las calorías que habíamos perdido. Nos sentábamos a la mesa, que mis padres habían comprado bien grande para que entráramos todos, y comíamos mientras comentábamos las anécdotas de la carrera. Hacíamos una sobremesa de conversación y risas. Después terminábamos durmiéndonos donde nos agarraba el sueño: un sillón, una poltrona. Mi papá se acostaba en su chinchorro de palma de moriche y se dormía.

Eventualmente mi hermano se lesionó la rodilla y no le fue posible seguir trotando. Yo, por una o por otra excusa, dejé de hacerlo. Así que su último Caracas Rock, en 2017, mi papá lo corrió solo. Le hicimos barra en varios puntos del trayecto y lo esperamos en la llegada. Tuvimos nuestro desayuno, él esperó los resultados y se durmió en su chinchorro, satisfecho.

Lo único que mermó su fuerza corporal fue la enfermedad y sus tratamientos, los cuales empezaron apenas se supo su condición. Fue a principios de 2018. Él le comentó a mi mamá y a mi hermana mayor, la médico, que sentía una molestia en el cuello. Se fueron a consulta sin decirle a nadie más. Yo estaba en casa de mis padres cuando regresaron e inmediatamente noté que cargaban un peso. Le pregunté a mi hermana y me contó.

La sorpresa nos dejó aturdidos. Pero la reacción unánime fue empezar a trabajar en la solución que solo podía ser una: que mi papá recobrara la salud.

El cáncer, sin embargo, le alteró la rutina de correr en el estadio universitario, en La Caracola y en los 10k: no debía exponerse al sol. El resto se mantuvo más o menos igual. Siguió yendo a trabajar, incluso hasta una semana antes de fallecer. Ya no manejaba, sino que lo llevábamos. Su asistente lo esperaba afuera, por el estacionamiento de la torre de oficinas, para que él no tuviera que subir escaleras. Un día los vi alejarse, ella lo abrazó por la cintura porque estaba débil y él le pasó el brazo por los hombros. Ella nunca lo hubiese podido sostener si él se hubiera caído.

De no ser por el error del guionista mi papá seguiría corriendo en el estadio, en Margarita y en los 10k. Seguiría andando la vida, que había decidido disfrutar bocado a bocado, a la velocidad que le permitiera su edad.

Porque hasta entonces las cosas siempre les pasaban a los demás. Como cuando una amiguita del colegio lloró el Día del Padre y luego nos explicaron que el suyo acababa de fallecer. Era camionero y se había volcado. Y luego, cuando ya éramos más grandes, otros dos compañeros perdieron a sus respectivos papás en un accidente vehicular. Venían de ver jugar béisbol a los muchachos en alguna ciudad del interior. Los jugadores iban en el autobús del colegio y estos dos señores en un carro. De regreso a Caracas tuvieron el accidente.

Esos hechos me asustaban mucho. Me angustiaba y rezaba. Pero la vida continuaba, y era muy buena para nosotros.

Éramos intocables.

Intocables como ese grupo especial que formó el agente Eliot Ness, en Chicago, a finales de 1929, para desmantelar la organización criminal del legendario Al Capone. En la película que protagoniza Kevin Costner, el equipo de Ness, de forma no premeditada, adquiere la fama de ser intocable. Ellos iban desmembrando poco a poco la mafia de la ciudad y parecía que nada podía superarlos… hasta que llegó la escena del ascensor.

Por eso estaba segura de que mi padre superaría la enfermedad. Porque siempre superábamos todo. Como cuando mi mamá tuvo una histerectomía por una lesión, o cuando a mi hermana le hicieron un cono de cuello uterino. Todo se solucionó, como siempre. ¡Claro que mi papá saldría bien de esta enfermedad! Yo estaba convencida de eso.

Y él también.

Tenía solo 77 años y muchos planes por ejecutar. Acababa de bautizar su último libro, y ya estaba pensando en otro. Planeaba viajes con mi mamá. Una semana antes de su fallecimiento había terminado Mein Kampf, de Adolf Hitler. “¿Cómo es posible que yo no me haya leído esto antes?”, nos comentó. Y dos días antes de partir empezó uno que le regaló mi hermano, Historia mínima de Venezuela, de Elías Pino Iturrieta. Como hacía siempre antes de leer un libro, leyó todas las especificaciones iniciales, ojeó el texto por encima y revisó el número de páginas; porque mi papá se grababa el número de páginas de los libros que leía.

Pero el médico había dictado la sentencia. Una semana después mi papi partió. La puerta del ascensor se abría y Eliot Ness encontraba al cuarto integrante de su grupo asesinado y, en la pared de la cabina, escrito con sangre, la palabra: “tocables”.

Ese viernes, cuando me enteré de que mi papá no ganaría esta vez, lloré; lloré su muerte. Mi hermano le había sacado la verdad al médico con cucharita; no sé por qué el doctor no había sido más claro. Solo ese día, ante la insistencia de mi hermano, le dijo que la enfermedad era indetenible: que el final estaba cerca.

De esa semana que transcurrió entre la sentencia y la partida, no recuerdo mucho. Lo acompañé, le hice cariño. No creería nada hasta verlo. No quería.

La última vez que lo vi con vida, al despedirme le di un besito, como siempre hacía, y le dije que lo quería mucho, como siempre le decía. Le puse mi mejilla para que él también me diera un beso, bien dado, que sonara. Así lo hizo. Ese fue el último besito que me dio mi papá.

Y entonces amanecí un poco más sola, más incompleta. Sin una de las cuerdas que retienen al globo.

A la mesa que siempre llenábamos los domingos después de las carreras; los sábados, o cualquier otro día, sin una razón especial, ahora le sobra un puesto. No lo hemos dejado vacío; alguien lo ocupa; mi mamá, mi hermana mayor. Y la familia se sigue sentando a comer, a conversar. Con frecuencia recordamos lo que hacía, la manera que tenía de expresarse. A veces imaginamos lo que diría ante nuestros comentarios o ciertas situaciones. Nos falta un integrante, pero seguimos.

Por mi parte, me quedo aquí y tengo que andar. He quedado un trozo más sola, y sé que, con el pasar del tiempo, a esa mesa le irán sobrando más puestos.

Porque ya vi dentro del ascensor.

Esta historia fue producida en el curso La emoción es la clave, dictado por Héctor Torres, en nuestra plataforma formativa El Aula e-nos.

4858 Lecturas

María Eugenia Seijas

Soy caraqueña, caraquista, ucevista y humanista. Vivir sin El Ávila es algo que no quisiera intentar; a menos que el trueque sea por el azul de Margarita.